相片由戀愛・電影館提供,攝影:Akimoto Chan

「相機的每次使用,都包含一種侵略性。」——美國藝評家蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)曾這樣表述對攝影的想法:「拍照本身就是一次事件,而且是一次擁有更霸道的權利的事件——干預、入侵或忽略正在發生的無論甚麼事情。」拍攝似乎也是類似。但聽到今屆國際紀錄片電影節「焦點導演」原一男介紹自己的作品時,卻發覺他越希望主導,其主導權反而屢屢受到被訪者挑戰,事情有時因而超出原來想象,也成就出風格獨特的作品。

導演干預 紀錄真實感情

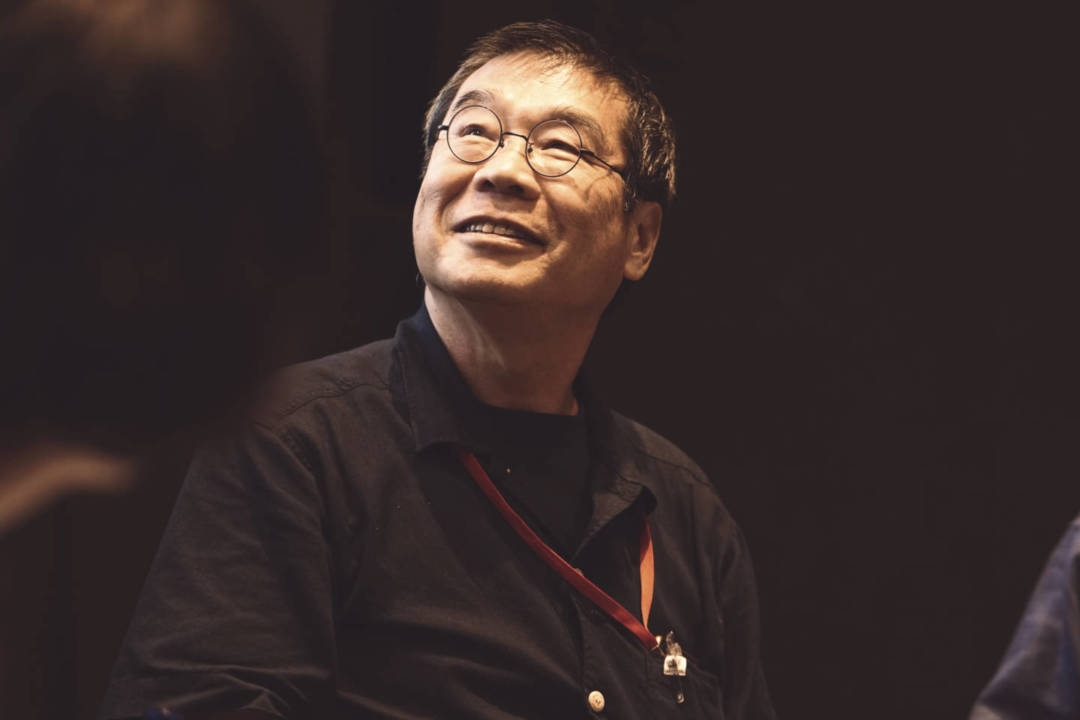

原一男生於1945年,被認為是日本戰後紀錄片歷史上承先啟後的重要導演。原導演形容自己的作品是「行動紀錄片」(Action Documentary)。日本名古屋大學文化研究項目副教授馬然的說法是:「導演本人與鏡頭前後那些特立獨行、有時甚至偏執過度的拍攝對象鬥智鬥勇,最終在一種『共犯關係』中牢牢將觀眾『綁架』。」

原一男大師班。相片由戀愛・電影館提供,攝影:Akimoto Chan

「……使用相機不失為一種參與形式……就是與只要可以使某一對象變得有趣和值得一拍的無論甚麼事情配合——包括另一個人的痛苦和不幸,只要有趣就行了。」Susan Sontag這樣說,也讓人聯想到原一男的《再見CP》。內容講述一群小時候患腦性麻痹(Cerebral Palsy)而令身體及肌肉協調永久受損的人,決定成立團體,為患者爭取平等待遇。其中最觸目的鏡頭之一,是受訪者用膝蓋爬行過馬路——這是受訪者應導演要求,為拍攝捨棄了平日代步的輪椅。

「我明白一般拍紀錄片,如果拍一個有腦麻痹症的人,會拍很日常的生活,我明白有這種基本的拍法,但對我來說覺得很無聊。」原一男透過傳譯說。「對我來說,怎樣才為之有趣?他日常生活就用輪椅,但我們平日外出、過馬路、乘電車都是用腳,就想如讓主角用自己的腳,自己的能力去行,這樣拍攝出來的效果會很有趣。」

「日常生活是否真的這樣重要?需要有趣或者能喚起一些意識的內容,比起只是將普通日常生活描寫出來重要。就像用膝蓋去行路的這些動作,被拍攝者三十多年都沒有試過,也會可能有興奮、擔心的狀態,這時候能夠得出可能最真實的感情。」

「紀錄片是將問題提起的一個媒介。對於我來說,不是我怎去看這些事情,而是觀眾怎去看行動紀錄片中一些主角。令人(出現)怎樣的感受是一件很重要的事情。」「我想強調的是,不是將文字表達出來,而是將感情表達出來。訪談這方式,是腦海裏已經整理好、梳理好資訊。我反而調轉,不是將一些已梳理好的資訊紀錄下來,而是把未梳理好的想法、感情去表達出來。將一些最原始的感情,用紀錄片紀錄,這就是我的風格了。」

「我也需要去想,怎樣才能令被拍攝者流露感情。對於我來說,要捕捉這些人的感情,就是最重要的事情。」「所以所謂的『行動紀錄片』,就是我希望被拍攝者流露最真實的感情,以及做他最真實的行動,這就是我的解釋。」

導演角色受挑戰 拍與被拍的權力鬥爭

但這種主導並非每次都可按原計劃進行。導演也坦言,通常拍攝時主角的想法未必一致,所以中間有可能有一些「格鬥」,《怒祭戰友魂》就是拍得很辛苦的一個作品。內容講述曾參與二戰的退伍軍人奧崎謙三以激烈方式展開其鬥爭之路。他曾以鋼珠射擊日本天皇,認為天皇應為發動戰爭負責,又揚言要行刺無能的首相,但導演認為奧崎應集中追尋「食人肉」和「處刑」事件的真相。

整個拍攝歷時約一年半。這作品是原一男最著名的作品,被喻為挑戰日本禁忌與底線的經典作品,曾多次被選為日本史上最重要的電影之一。但原一男指,這作品令他承受很大的精神壓力。「(受訪者)奧崎先生是一個充滿能量的人。一路拍攝時,奧崎先生有很多不同的想法,要咁拍咁拍,好像在爭奪主導拍攝內容的選擇,所以拍攝時彼此都在爭奪,令人覺得很累。」

而有時,「格鬥」則源於導演自己的內心掙扎,例如原一男最喜歡的作品《極私愛欲性愛戀歌1974》。紀錄片以導演的前女友武田美由紀為拍攝對象,講述她在父權社會追尋女性解放,並透過在家分娩(自力生產)作為擺脫醫療系統權力的行動。那時武田美由紀已移居沖繩,且另結新歡。原一男用電影介入她的私生活,又讓自己的新女友參與拍攝。

「拍的時候嫉妒心爆發。一邊抱着妒忌心,一邊拿着鏡頭拍攝,但作為導演,拍攝時內心要冷靜。這兩個角色在我內部分裂。」剛好原一男有朋友去沖繩,原就打算把攝錄機交給朋友,讓他去拍自己和武田聊天的部分。「這部分對於一個導演來說是放棄了自己的身份。」但這安排還是不行。入鏡後原一男覺得變成了被拍攝體,不能從第三者的角度去拍攝。「那時我在拍拖,覺得如她(女朋友)出現,武田小姐也會妒忌我。就用第三者角度去拍攝武田小姐妒忌的這件事。」

「初初想做的構思就崩潰了。一開始整件事不是這樣想,(但)因為人物關係的問題。雖然跟一開始拍攝的預期不一樣,但覺得有這樣的嘗試也是一件好好的事。」

人物在搏鬥 紀錄片能改變世界?

原一男認為,自己拍攝的人物,其共通點都是「處於搏鬥狀態」。「以腦麻痹症的受訪者為例,是與社會的歧視去搏鬥。《極私愛欲性愛戀歌1974》,武田美由紀自力生BB,是一個女性對於醫療體制、社會束搏與抑壓的反撲。對天皇射彈珠的人,是二戰時受天皇的命令、壓抑、束搏,是希望自由解放的人的特質。」

但拍攝了,又如何?紀錄片將問題帶出,但之後問題有改變嗎?「以《再見CP》為例,有腦麻痺症的一些患者會覺得自己好慘,自己是一個殘障者;以一個健全的人的價值觀,可能是『你好慘』,或者歧視(患者)。我就用這套戲將這價值觀打碎。」「在我觀感中,如真以改變社會而言,我的作品中比較能改變社會的就是《再見CP》這套。」

《極私愛欲性愛戀歌1974》亦剛好碰上了日本的女性解放運動,並引起迴響。「拍完後,收到三封信,內容大同小異,說看完這作品後,覺得女性可以更自由、更解放,都跟武田小姐一樣,自己在家生BB,叫男朋友拍了下來。」

「《怒祭戰友魂》的奧崎先生用彈珠去射天皇這些行為,其實都是他認為日本對於二戰時曾侵略過一些國家這事實,從來都沒有道歉。他覺得不對,所以做了這樣一件事。你可能覺得這人傻傻的,但作品播出後,好多人見到這想法,民眾開始有不同的想法。」

相片由戀愛・電影館提供,攝影:Akimoto Chan

拍攝對象難尋 無奈減產

雖然如此,但在原一男眼中,日本反撲壓抑的人越來越少。「《再見CP》到《怒祭戰友魂》等,都是在昭和時代拍攝,《全身小說家》開始是平成時代(拍攝)。現在社會有些改變。拍完《全身小說家》後,一直在找以前那樣的拍攝對象,那些對社會、政府的抑壓有反撲或戰鬥的一些人,但找了十年都找不到。為甚麼沒有這些人呢?相比昭和時代,平成時代對於一般人的抑壓程度,即社會、政府等較有權力的人,擁有權力的程度更加提高了,所以找一些反對政府、反對社會的人,就越來越困難。為何我不拍(作品),純粹是因為我找不到拍攝對象。」

還有甚麼想拍,但一直沒拍成的?原一男的答案是:當權者。「社會抑壓的民眾,市民自己的集會,這樣的題材,好多時紀錄片都會走去拍攝。但被抑壓民眾的對手,即當權者,基本上很難拍到。我反而不是想拍被抑壓的民眾,而是拍當權者:這就是抑壓你們的當權者了。我在想:當權者的老婆是怎樣的?小朋友是怎樣的?平常吃甚麼?好想知好想知……」

最新作品《石棉村大訴訟》: https://goo.gl/Xceih2

「講就簡單,但不容易找到這些人來拍攝。」原一男笑指,像今次新作《石棉村大訴訟》,要用長時間去拍攝,最起碼要喜歡這些人,「但當權者,你正常會討厭他們,不會喜歡他們。所以我在想,怎樣才可以拍到呢?一直都在煩惱這事。」顯然,紀錄片拍攝者與受訪者之間的權力角力,穿越熒幕;在鏡頭內外,也在導演內心。

相片由戀愛・電影館提供,攝影:Akimoto Chan