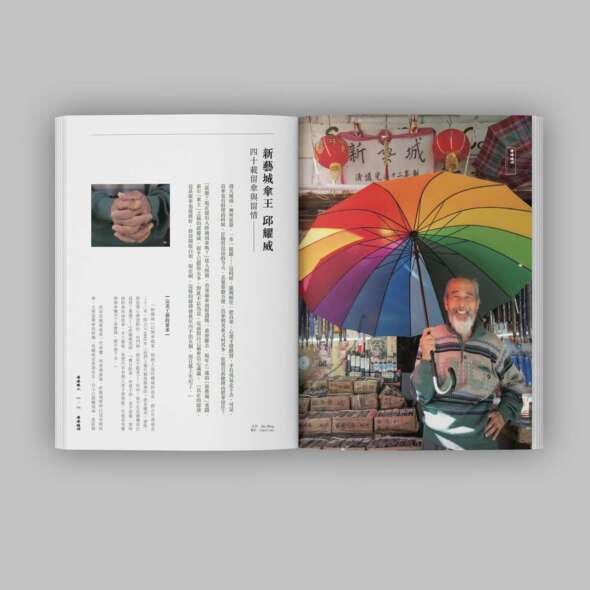

иө°йҖІе»Је·һжӣёеўҹ

жҜҸе№ҙе»Је·һжӣёеўҹйғҪд»ҘдёҚеҗҢзҡ„дё»йЎҢдҪңеҲҮе…ҘпјҢеј•зҷјгҖҢй–ұи®Җзҡ„еӨҡзЁ®еҸҜиғҪгҖҚзҡ„жҖқиҖғгҖӮ

2013е№ҙдё»йЎҢжҳҜгҖҢй–ұи®ҖжҲ‘еҹҺгҖҚпјҢеҫһеҹҺеёӮеҮәзҷјпјҢеҗ‘жҷӮй–“еүҚз«ҜжҠ“еҸ–жҹҗеҖӢеҜ«дҪң/й–ұи®Җ當дёӢпјҢе•ҹзӨәж°ёйҒ еңЁжҷӮй–“жң«иҷ•з·ҠиҝҪи‘—зҡ„дҪ жҲ‘пјҢиҝҪе°ӢжӯӨең°жңҖеҲқе’ҢеҫҢдҫҶзҡ„жЁЈиІҢгҖӮ

дёүжЁ“дё»еұ•е ҙпјҢжӯҗйҷҪеұұзҡ„гҖҠдёү家巷гҖӢзөӮж–јзЁҚеҫ®дҪңдј‘жҒҜпјҢжҡ«йӣўзӨҫжңғиІ¬д»»е‘Җжӯ·еҸІдҪҝе‘Ҫе‘Җзӯүйқ©е‘Ҫдё»йЎҢпјҢи—үз”ұиҖҒеҮәзүҲгҖҒиҲҠйӣ»еҪұзҡ„еұ•зӨәпјҢи®“иҒІйҹігҖҒеҪұеғҸгҖҒж–Үеӯ—йҮҚж–°еӣһжӯёеёӮдә•пјҢе°ҚжҜ”е»Је·һд»Ҡжҳ”гҖӮ

е°‘е№ҙжҷӮпјҢе°Қж–јиҮӘе·ұеӮҫж…•еҸӨж—©жҷӮзҡ„з№Әз•«гҖҒе°ҸиӘӘгҖҒеҷЁзҡҝгҖҒе»әзҜүгҖҒеҚ—еҢ—з®ЎгҖҒе»ҹе®Үе„ҖејҸзҡ„еҝғжғ…иЁұеӨҡеё¶жңү愧з–ҡпјҢж“”еҝғиҮӘе·ұжҳҜд»ҘиҘҝе·қж»ҝ(ж—ҘжІ»жҷӮжңҹеҸ°зҒЈж—ҘзұҚе°ҸиӘӘ家пјҢд»Ҙз•°еңӢжғ…иӘҝжӣёеҜ«еҸ°зҒЈйўЁеңҹе’Ңжӯ·еҸІ)зҡ„еҝғж…ӢзңӢеҫ…иҲҠжҷӮд№ӢзҫҺпјҢд№ҹеҸҚжҖқи‘—иҮӘе·ұжҳҜеҗҰдёҚж–·йҖІиЎҢи‘—жү“з ҙеҶҚйҖ зҡ„иЎҢзӮәпјҢжҒҗжҮје®ғеҖ‘йғҪе°ҮжҲҗзӮәж®ҝе ӮеҚҡзү©йӨЁејҸзҡ„еӯҳеңЁгҖӮеҰӮжӯӨдёҖдҫҶпјҢеҡ®еҫҖзҡ„еҝғйқҲ家ең’еӢўе°Үжӯ»дәЎпјҢд№ҹжӣҙеҠ дёҚеҸҜдјҒеҸҠгҖӮ

еңҹең°зҡ„жҠҖи—қпјҢеңҹең°зҡ„иЁҳжҶ¶

жӣёеўҹй–Ӣ幕пјҢйҹіжЁӮдәәжӯЎж…¶еҚіе ҙжј”е”ұз«№жһқи©һпјҢе„ҳз®Ўд»–еҳҶжҒҜиҮӘе”җд»ҘдҫҶпјҢж–ҮдәәеүөдҪңеҸ–д»ЈдәҶз«№жһқеңЁй„үеңҹзҡ„еҺҹиІҢпјҢдҪҶиҒҪеҲ°еҺҹзұҚеӣӣе·қзҡ„жЁӮжүӢд»Ҙйӣ»йҹізҡ„ж–№ејҸжј”еҮәпјҢд»Қи®“жҲ‘й©ҡеҳҶдёҚе·Ів”Җв”ҖжҜҸеҖӢеҶҚеүөдҪңйғҪе…·жңүе®ғзҚЁзү№зҡ„жҷӮд»Јж„Ҹзҫ©пјҢеҸӘиҰҒдҪ зҡ„иә«й«”её¶жңүеңҹең°зҡ„иЁҳжҶ¶гҖӮ(иЁ»:еңЁжј”еҮәдёӯж„ҹж–јжӯӨжӣІзЁ®е·ІеҶҚеәҰеҫ©жҙ»пјҢж•…ж–ҮдёӯвҖңз«№жһқвҖқдәҢеӯ—дёҚд»ҘжӣёеҗҚиҷҹдҪңжЁҷиҷҹгҖӮ)

ж¬Ўж—ҘеҢ—дә¬и·Ҝ225еӣӣжЁ“пјҢжӯЎж…¶зҡ„и¬ӣеә§в”Җв”ҖдёҖеҖӢдәәзҡ„з”°йҮҺйҹіжЁӮзҙҖйҢ„иҲҮеүөдҪңпјҢдәәж»ҝзӮәжӮЈпјҢеҲ°дәҶеҝ…й ҲеӨҫз·Ҡијёе°ҝз®Ўзҡ„зЁӢеәҰпјҲйҖҷд№ҹжҳҜжӣёеўҹеӨ§йғЁеҲҶи¬ӣеә§зҡ„зӣӣжіҒпјүгҖӮи¬ӣиҖ…жӯЎж…¶зҸҫеұ…еӨ§зҗҶпјҢй•·жңҹе°Қж°‘й–“йҹіжЁӮе’ҢйҹіжЁӮдәәйҖІиЎҢжҺЎйӣҶгҖӮжҲ‘еҖ‘йӣңдәӮең°и·ҹи‘—жӯЎж…¶иҒҪи‘—дҝ„еә•ж—ҘзҒ«пјҲеҪқж—ҸеҸЈејҰжј”еҘҸдәәпјүз”ЁеҸЈејҰиӘӘи©ұгҖҒжј”еҘҸеҸӨиӘҝпјҢиҒҪи‘—е·«её«е–ҠйӯӮпјҢиҒҪи‘—еӮҲеғіж—Ҹж‘©жўӯж—Ҹзҡ„еҘіжҖ§иғҢи®Җ家иӯңгҖҒе”ёж•ёеӯ—гҖҒе”ұиӘҰжӯ·еҸІгҖҒе“„е¬°гҖҒе–ҠйӯӮпјҲжӯӨеҲ»жҲ‘е·Іиҝ·дәӮпјүвҖҰвҖҰ

гҖҢйҹіжЁӮжңүе…¶еңҹеЈӨпјҢжЁӮеҷЁе’ҢиӘһиЁҖжңүи‘—еҜҶдёҚеҸҜеҲҶзҡ„й—ңдҝӮгҖӮгҖҚжӯЎж…¶еңЁжҺЎйӣҶйҒҺзЁӢдёӯпјҢд№ҹжҢ–жҺҳиҮӘе·ұеүөдҪңзҡ„еҸҜиғҪе…ғзҙ пјҢиҝ·дәәзҡ„ең°ж–№еңЁж–јпјҢеүөдҪңиҖ…е’Ңе…¶з”°йҮҺе°ҚиұЎдёҖеҗҢжҙ»еңЁиЈЎй ӯгҖӮ

еҗҢдёҖеҖӢжҷӮй–“пјҢдёүжЁ“гҖҢеҘіжӣёеӮіе®¶гҖҚпјҢжңҖе№ҙе°‘зҡ„еҘіжӣёеӮіжүҝиҖ…жӯЈжј”е”ұпјҢз”ұж–јиӘһиЁҖзҡ„е·®з•°пјҢжҲ‘е§ӢзөӮжІ’иғҪиҒҪйҖІеҺ»пјҢжҳҜеҗҰд№ҹеӣ зӮәеҰӮжӯӨпјҢйҖҷй–ҖжҠҖи—қе°ҚжҲ‘дҝқз•ҷдәҶе®ғзҡ„зҘһз§ҳжҖ§гҖӮжҲ‘жғіеҲ°жҫій–Җзҡ„ең°ж°ҙеҚ—йҹіеӯёзҝ’дәәпјҢеңЁеҮәзҷјеүҚеӮҫиЁҙдәҶеӯёзҝ’жҠҖи—қжҷӮпјҢеӣ зӮәз„Ўж–°дёҖд»ЈдәәеҸҜд»Ҙе°Қи©ұзҡ„еӯӨзҚЁеҝғеўғгҖӮдёҖжҷӮй–“пјҢжҲ‘з«ҹдёҚзҹҘйҒ“йҖҷзЁ®еҝғжғ…пјҢжҳҜдёҚжҳҜеӮізөұжҠҖи—қеңЁеӘ’й«”з№ҒиӨҮзҡ„жҷӮд»ЈдёӯпјҢжүҖйқўе°Қзҡ„еӣ°еўғгҖӮ

然еҫҢзҫ…з¶ӯжҳҺе’ҢжқҺз…§иҲҲе…©дҪҚе…Ҳз”ҹпјҢз№јзәҢеңЁзҸ жұҹеҢ—еІёйҮҚжўійқ’жЁ“еҸІпјҢеҫһеҸӨд»Јж–Үи—қз©әй–“и¬ӣеҲ°еҘіжҖ§жӣёеҜ«пјҢеҫһйқ’жЁ“еҘіеӯҗеӣһжңӣзӨҫжңғйҒӢеӢ•пјҢи«–ж–Үи—қжҖқжҪ®иҲҮжғ…ж„ӣпјҢи«ҮйӮҠз·Јд»Ҫеӯҗе’ҢеҚ—йҹігҖӮеңЁдёҖж¬Ўзҡ„еә§и«ҮдёӯпјҢеҶҚи§ҖиіһгҖҠиғӯи„ӮжүЈгҖӢгҖҒгҖҠжңҖеҘҪзҡ„жҷӮе…үгҖӢпјҢеҶҚиҒҪеҲ°жқңз…Ҙжҳ”ж—ҘеңЁиҢ¶еұ…жј”е”ұзҡ„иҒІйҹіпјҢжҳ”ж—ҘзғҹиҠұең°зҡ„ж–Үи—қж°ЈжҒҜдјјд№Һе°ұиҰҒе‘јд№Ӣж¬ІеҮәгҖӮдҪҶеҸҜжҒЁжҲ‘зҡ„зҸ жұҹеҚ°иұЎдёӯпјҢеӨңйҒҠиҲ№ж—©еҸ–д»ЈиҠұиүҮпјҢи»ҠжөҒиЎҢйҖІй–“иҖҒеұӢгҖҢжӢҶгҖҚеӯ—еӣӣз«ӢпјҢ當еҚ—ж–№йӣ»иҰ–еҸ°гҖҠе»ЈжқұзІҫзҘһиҰҒзҷјжҸҡгҖӢиј•йЈ„йЈ„ең°ж—Ҙж—ҘгҖҢеҺҡж–јеҫ·гҖҒиӘ ж–јдҝЎгҖҒж•ҸдәҺиЎҢгҖҚе”ұдёҚеҒңпјҢжҲ‘зҹҘйҒ“йҹіжЁӮиЈЎжңүеӨҡе°‘дёҚеҫ©еҮәзҸҫзҡ„жқұиҘҝгҖӮжҝғйҮҚзҡ„жң¬ең°еә•иҳҠпјҢжҳҜжңҖйӣЈйҮҚж–°еЎ‘йҖ зҡ„жқұиҘҝгҖӮ

зңӢеҲ°гҖҠHomeland家ең’гҖӢйӣңиӘҢзҡ„з·ЁијҜиЁұйқҲжҖЎеңЁеә§дёҠпјҢеҝҚдёҚдҪҸиҰҒе’ҢеҘ№зҙ„е®ҡзҰҸе·һеҶҚиҰӢпјҢе’ұеҖ‘еҫ—еҺ»жӢңиЁӘйӣңиӘҢдёҠзҙҖйҢ„зҡ„еңЁең°зҫҺйә—гҖӮжңӘж–ҷйқҲжҖЎжҸҗйҶ’жҲ‘еҖ‘иӢҘжғійҒҺеҺ»еҫ—и¶Ғж—©пјҢеӣ зӮәиҖҒеҹҺж”№йҖ еңЁеҚіпјҢеёӮдә•з©әй–“д№ҹе°ҮиҰҒж¶ҲеӨұпјҢжЁ№дёӢиӘӘжӣёе ҙгҖҒж•…дәӢи¬ӣе”ұзҡ„з”ҹжҙ»е ҙеҹҹйғҪе°ҮжҲҗзӮәгҖҢеҫҖжҳ”гҖҚгҖӮ

е°Ӣи·Ҝ

гҖҢе°Ӣи·ҜжҲ‘еҹҺгҖҚпјҢ當дәәи«Үиө·гҖҢжҲ‘еҹҺгҖҚпјҢгҖҢжҲ‘гҖҚдҫҝжҳҜжҙ»еңЁжӯӨең°пјҢжңүиұҗеҜҢеҹҺеёӮ經驗зҡ„еҖӢй«”гҖӮд»Ҡж—Ҙ移еӢ•жҲҗзӮәе№іеёёпјҢжҳҜз”ҹжҙ»зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢиҖҢжҙ»и‘—еҫһдёҚз”ұжҲ¶еҸЈгҖҒиә«д»ҪеҲ¶еәҰдҫҶз•Ңе®ҡпјҢж—…дәәж¶үе…ҘжҲ‘еҹҺпјҢ當гҖҢе°Ӣи·ҜгҖҚзҡ„иЎҢеӢ•й–Ӣе§ӢпјҢгҖҢд»–иҖ…гҖҚзҡ„жҰӮеҝөе°ұж¶ҲиһҚпјҢгҖҢжҲ‘гҖҚдҫҝеҮәзҸҫгҖӮ

гҖҢжҲ‘гҖҚеңЁжүҫз”ҡйәј?дёҖеҖӢжЁЎзіҠзҡ„ең°зҗҶи©һеҪҷпјҢеҰӮпјҡгҖҢиҘҝй—ңгҖҚгҖҒгҖҢ(зҸ жұҹ)жІіеҚ—гҖҚгҖҒгҖҢ(зҸ жұҹ)жІіеҢ—гҖҚпјӣгҖҢжңӣе»Ҳжқ‘гҖҚгҖҒгҖҢеҹәзқЈеҹҺгҖҚгҖҒгҖҢи“®жәӘгҖҚпјӣж¶ҲиІ»е ҙеҹҹпјҢеҰӮпјҡзӢҖе…ғеқҠпјҢзҮҹең°иЎ—еёӮгҖҒзҲӣй¬јжЁ“пјӣе„ҖејҸпјҢеҰӮпјҡй‘јйј“ж«ғпјҢи§Җйҹій–Ӣеә«гҖҒиҲһйҶүйҫҚгҖҒиҒ–жҜҚе·ЎйҒҠпјӣе‘іи•ҫ經驗пјҢеҰӮпјҡйҷ¶йҷ¶еұ…гҖҒи“®йҰҷжЁ“пјҢзҘҗжјўпјӣиҒІйҹіпјҢеҰӮпјҡжңЁйӯҡгҖҒйҫҚиҲҹжӯҢпјҢең°ж°ҙеҚ—йҹівҖҰвҖҰ

гҖҢжҲ‘гҖҚжңҖзөӮеҸҜиғҪжүҫеҲ°з”ҡйәјпјҹж„ҹе®ҳиҒІиүІпјҹж•…дәӢжғ…зҜҖпјҹ

дәәгҖӮ

жҮ·иҲҠзҡ„жғ…з·’жҳҜзӣёз•¶иӨҮйӣңзҡ„пјҢе®ӣеҰӮжҷӮй–“ж—…дәәпјҢеңЁжҷӮй–“д№ӢеҒҙпјҢж—Ғи§Җе…¶дёҚе Әе’ҢжңҖзҫҺгҖӮ

иӢҘиҰҒж¶ҲйҷӨйҖҷзЁ®дёҚе®үпјҢе”ҜдёҖзҡ„иҫҰжі•е°ұжҳҜжҲҗзӮәе®ғзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮи®“иә«й«”и®ҠжҲҗиҲһи№ҲгҖҒиҒІйҹійғҪи®ҠжҲҗжӯҢгҖҒзҘһзҘҮжҳҜеұ…ж°‘дҝЎд»°иҖҢдёҚеҸӘжҳҜе„ҖејҸиҲ¬еӯҳеңЁпјҢйӮ„жңүз№Әз•«гҖҒеҷЁзҡҝгҖҒе»әзҜүзӯүеҜҰй«”д№Ӣзү©пјҢжүҖжңүзҡ„зҫҺжңүж©ҹең°д»Қеӯҳжҙ»еңЁеёӮдә•иЈЎй ӯгҖӮе®ғеҖ‘жңғжҲҗзӮәдҫҶдәәе°Ӣи·Ҝзҡ„з·ҡзҙўпјҢжҜҸеҖӢз·ҡзҙўд№ҹйғҪе°ҮеҢ…еҗ«гҖҢжҲ‘еҹҺгҖҚ經驗иҖ…зҡ„жүҖжңүиЁҳжҶ¶пјҢз¶ңеҗҲиҖҢжҲҗе°ұйҖҷж–№еңҹең°зҡ„ж°ЈиіӘгҖӮжғіиө·еңЁйғҪжұҹе °йҖІиЎҢзӨҫеҚҖзҮҹйҖ пјҢ經зҮҹгҖҢеӨҸеҜӮжӣёиӢ‘гҖҚзҡ„еӨҸиҺүиҺүеј•иЁҖдҪ•и¬Ӯе…¬зӣҠпјҢгҖҢдәӨеҮәдҪ зҡ„иә«й«”гҖӮгҖҚз”Ёиә«й«”жҙ»еҢ–пјҢиҲҠиЁҳжҶ¶еҚіжҲҗзӮәж–°зҡ„жҠҖи—қгҖӮ

жӢҚж”қиҖ…пјҡж–ҪжҸҙзЁӢ

дёӢдёҖзҜҮж–Үз« пјҡеӯёзӨҫдҝғж”ҝеәңж’Өеӣһж°№еҢ—иҰҸеҠғ еҒңжӯўдёҖеҲҮеҒ·жӯҘиЎҢзӮә