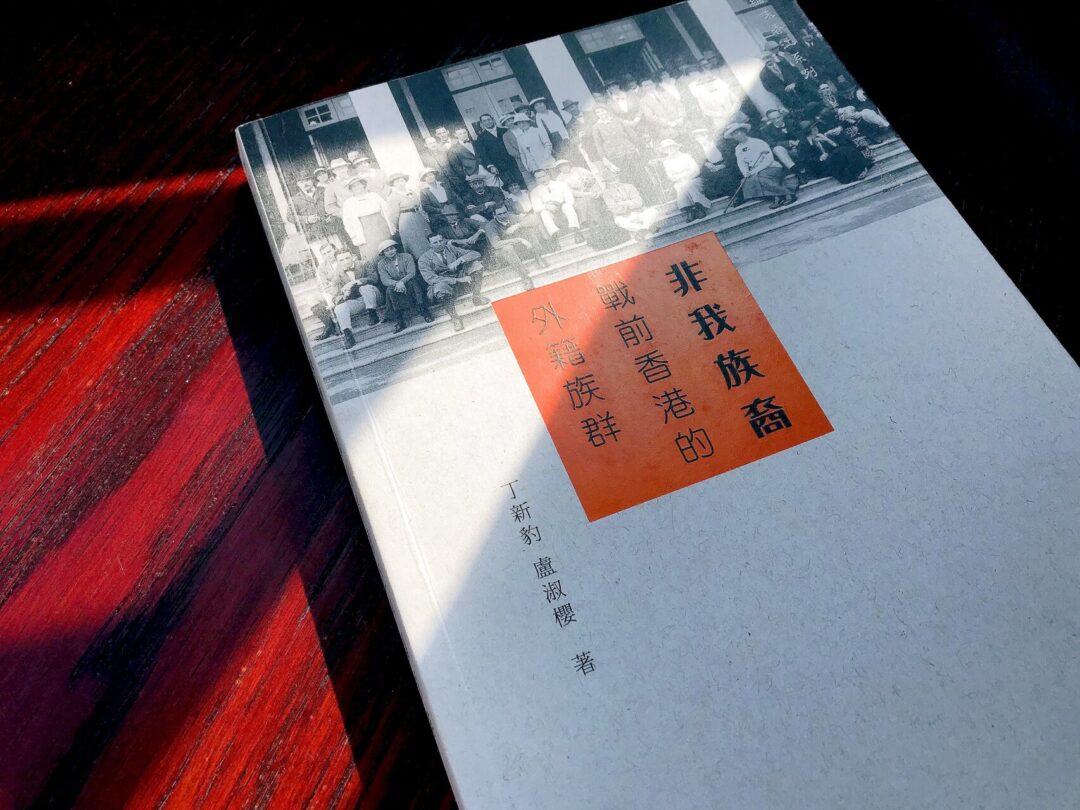

香港自開埠以來一直是國際城市,各種族國籍的人士因各族匯聚香江似乎是理所當然。但這因果關係又好像並非事實的全部。畢竟是因為有多個種族國籍的人士來到香港,為這地方貢獻,香港才得以成為國際大都會。香港歷史博物館前總館長丁新豹與歷史愛好者盧淑櫻合著的《非我族裔——戰前香港的外籍族群》(下稱《非我族裔》)就集中討論幾個外籍族群於戰前在香港的活動。正如兩位作者於序言提到,「『非我族類,其心必異』,這是千百年來國人對外族的先入為主的看法,就香港的情況而言,是耶?非耶?本書將試圖為你提供答案。」

《非我族裔》全書以外籍族群的種類分為11部分,包括英國、葡國、法國、日本、俄國、阿美尼亞人等。作者解釋,選擇這些族群的原因是他們或人口較多,或財力較強,在非華裔族群中影響力較大。又指出,1871年,香港的外籍族群已有英、葡、美、法、丹麥、意大利、挪威、印度(包括巴斯等多個種族)等超過20個族群,及至1906年,族群的種類又增加了巴西、保加利亞、羅馬尼亞、智利、秘魯、阿富汗等;在1931年,香港的外國人來自48個國家,人口約2萬8322人,而香港當時的人口為84萬9751人。「不同族群何以在某一時期蜂擁而來?他們為甚麼要離鄉別井?⋯⋯與華人族群,特別是港英政府的關係如何?⋯⋯」作者指出,這些問題深入探索及分析,有助進一步認識香港本身具有的特點,且這些問題不僅局限於香港史或中國史,更是屬於世界史。

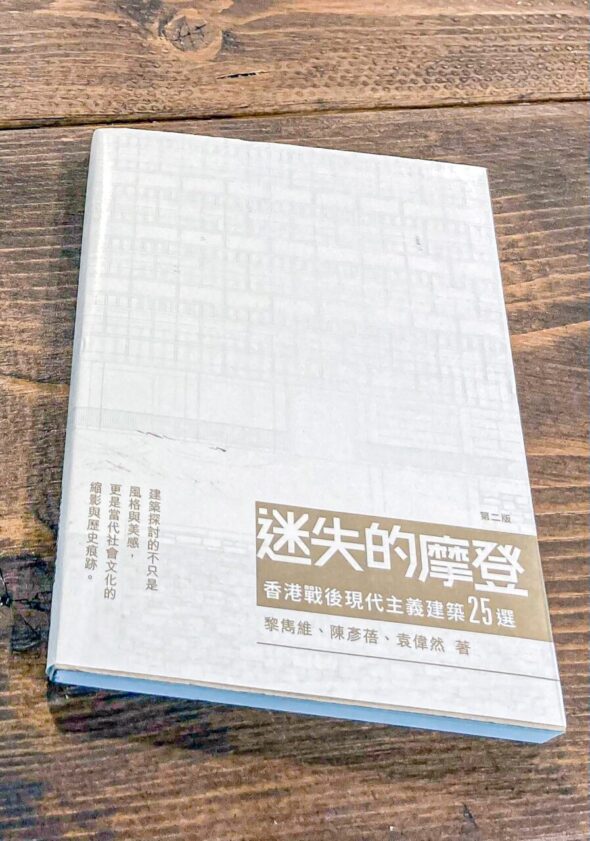

《非我族裔——戰前香港的外籍族群》

此書的可取之處,是藉由史實細節打破了一些人們腦海中的刻板印象,並將歷史當中的複雜性深入淺出地勾勒出來。例如,一些普遍印象會覺得白人在昔日的香港普遍佔有優勢,但書中指出,「戰前居港的俄羅斯人鮮有大富大貴者,從他們在香港墳場的墓碑設計和用料較簡單、平實,可略知一二。」同時,有學者認為,1920年代香港兩次大型的工人運動,來自蘇俄的共產國際成員也有參與其中。同時,面對國際孤立的情況,蘇聯亦透過香港作為經貿的窗口,與鄰國貿易,賺取外滙。而1930年,英軍把「反海盜隊」的工作交由香港警察處理,當中包括俄羅斯人、印度人(主要來自旁遮普邦)和威海衛(編按:英國於1898年至1930年在清朝山東省建立的租借地)的中國人。

順帶一提,羅宋湯、車厘哥夫餅店等昔日都來自俄羅斯人之手。曾為澳門留下不少風景畫的畫家史密羅夫(George Vitalievich Smirnoff,1903-1947)也是來自俄羅斯。

而作為澳門人,自然關心到當年在香港的葡裔人士。在香港開埠之前,澳門是國際商港。後來因為1849年澳督亞馬留驅趕駐澳中國官員,且夷平關閘一帶的華人墳地,於是被華人刺殺。書中指,澳門之後陷入一片恐慌之中,部分葡人見澳門前景不明,於是移居香港。據1853年的人口登記記錄,葡人有459名,而在人口統計報告中,葡人與其他西方人是區分開來的,事關在英國人眼中,葡人是另類西方人。「香港的葡人是一個在熱帶地區定居下來並已完全商應並融人當地環境的歐洲社群。」但者也指出,葡人的作用在當時香港社會多是輔助性的,而非主導性的,社會地位比英國人及歐美人士低,但卻比華人略高。

書中又指,1874年的甲戍風災引發另一波移港潮,而數字顯示,當時的葡人是舉家遷港的。在第一次世界大戰中,有一些葡人曾加入英軍參軍,而1941年的香港保衛戰中,有22名葡裔的義勇軍戰死沙場。在港英統治期間,有葡人曾幾乎問鼎香港布政司,只是因為其國籍而最終未有成事。而葡人也有參與改組香港警隊、開發九龍塘花園城市計劃等,也有不少在洋行工作。一些家族的後代之後官拜市政局主席,或也有人歸化英籍,並成為行政局議員、獲封爵士等。

作者總結,戰前香港的外籍族群可劃分為四類,即:經商、求職、傳教、逃難。並認為,這四類人當中,絕大部分是過客。除歐亞混血兒外,只有來自澳門的葡人落地生根,繁衍生息,成為香港人。但到十九世紀末,因葡人的優勢不再,就業情況轉壞,生育率亦因而降低。

事實上,本書的每一章都有足夠條件發展成一篇,甚至是多篇的論文。由於篇幅所限,也可能因為此書在香港出版,讀者多是香港人,一些細節——例如關於葡人開發九龍塘的背景——未有進一步闡述,但書中內容已足夠豐富。

而作為澳門的讀者,自然會想到新基督墳場內,亦有不少外籍人士的墓碑,除了著名的英國畫家錢納利,也有美國、丹麥、瑞典等地的海員、商人。另外,澳門也有巴斯墓園,而據一些資料顯示,澳門這幾百年來的歷史中,也出現過韓國人、阿美尼亞人的身影。一直以來,澳門也是一個國際化的城市,其中的多元應不比香港遜色,也反映着澳門自己與別不同的歷史價值。澳門是否能有一本像《非我族裔》的興趣讀物將澳門豐富宏揚開去?讓我們拭目以待!