《為什麼狗是寵物?豬是食物?人類與動物之間的道德難題》,作者:Hal Herzog。

二龍喉公園的黑熊Bobo遺體被製成標本事件軒然大波。有市民希望可為Bobo舉行葬禮,並反對將之製成標本。箇中種種,關係到澳門人的生死觀、動物觀,乃至動物在我們社會扮演的角色。事實上,打從Bobo被安置在二龍喉那刻開始,他的所有事就不是如民署所言,是一件可以「科學歸科學」的事。

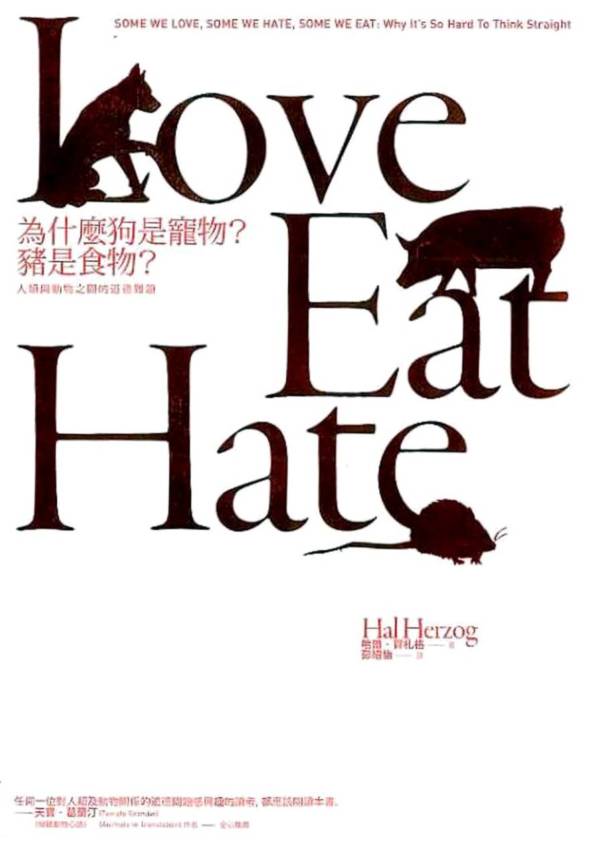

究竟黑熊Bobo為何不應被製成標本?為何熊貓心心被製成標本沒遭受激烈反對?如果其他動物可被製成標本,為何黑熊Bobo應是例外?在思考以上種種的同時,或許我們更應探問:動物與我們的權力關係是甚麼。環觀全球各個文化脈絡中,不同的動物皆有不同的位置。例如牛可以是神聖的,也可以是任人宰割;狗也可以是死神的使者、守衛、警察、人類最好的朋友,也可以是食物。佛曰:眾生平等。但英國作家George Orwell很清楚:All animals are equal, but some animals are more equal than others. 眾生平等,但有些生物比其他生物更平等。人類/動物關係學家哈爾.賀扎格(Hal Herzog)所著的《為甚麼狗是寵物?豬是食物?》亦指出,人類對待動物並不平等。某些動物是寵物、食物、實驗品還是教材,到底還是由人去分類說了算。

但這「人」是誰?是官方、民意還是宗教?是素食者、動保人士、醫生還是誰?當中牽涉的正是各方話語權的角力。事實上,動保問題範圍之廣泛,似乎很難以「一刀切」的標準應用在所有情況上。就如吃牛、吃狗、吃魚翅、吃阿膠(中藥,用驢皮製成)有否分別?牠們都是動物,為甚麼有分別?用途不一,又為甚麼沒分別?動物園的存在是有助教育還是令動物失去自由?動保要改變日常用語?一切的問題在眾聲宣喧嘩之中,意見互相交鋒,未有共識,也更見議題的複雜。

但這事應該複雜,不應簡簡單單地以「愛護動物」四字就輕輕帶過,過門不入,不加思索。因為在不斷反覆討論的過程之中,我們會掂量「其他生命」於我們的意義,審視權力,反思何謂「他者」,以及一切意識如何被構建而來,又應否改變。黑熊Bobo被製成標本事件引發出來的爭議,正是源於以上種種思考。為何Bobo是「家人」?為何Bobo要「延續影響力推廣愛護動物」?誰有最終決定權?今次爭議之中的話語權角力,所顯示的是生命的詮釋掌握在官方專業的手上。結局是,在一言堂的決定之下,不容討論,於是一隻黑熊的角色就只剩下動物與標本,沒有「家人」與「朋友」的可能。但這是否唯一可能?

專題出街之日,Bobo的「頭七」早已過去,甚至標本應已大致完成。但討論不應結束。我們接觸的動物不只Bobo;如何與其他動物共存於世,將是需要不斷探討的議題。