經歷了「光輝五月」的挑戰後,澳門政府似乎鐵了心腸,要奪回這個城市的全面控制權。在今年八、九月之間對社運和工運的組織者發起反攻,期望將民間抗爭的網絡瓦解於萌芽階段。統治者用的手段是對「民間公投」和博彩工運組織者發起近乎瘋狂的濫捕行為。如果說對「民間公投」的打壓,是為了維護統治者的表面正當性,阻止公民集體意志的發聲,我們可以稱這段希望社會噤聲的時期為「白色八月」;但對博彩工運的鎮壓,則是赤裸裸的利益驅動,為向統治集團的真正老闆交代,幾乎像是黑社會般為了維護不合理的利益秩序而出手,我們看到的是「黑色九月」。

用政治檢控、甚或最後司法獨立也可能失守,導致反抗者要受罰、入獄,主政者如果以為這樣就可以抓緊權力,繼續「正當」統治社會,是否太天真太傻?這一波政治檢控,看起來唯一比較辛勞的是,為決策者搜尋法律依據的「師爺」吧?為了把抗爭者扣入「依法起訴」的模子裡,各種荒謬的「罪名」都出籠了,甚麼「個人資料保護法」、「濫用公共當局標誌罪」、「誹謗」等,而當抗爭者對這種荒謬罪名不服從時,當局用得最多的就是:「加重違令罪」。為了減少行政浪費,也為了接軌,統治者將來引進在內地非常方便、好用的「尋釁滋事罪」,大概也不會令人意外,至少可免了御用學者抓破頭皮為統治者抹粉所欠下的人情。

主政者及其「幫閒」,很需要多懂點歷史的教訓,才可能稍懷「戒慎」之心面對這個社會。統治者一向將澳門人描述成沉默、順從的大眾,澳門街則一向是和諧的「蓮花寶地」。四年前的「一二三事件」紀念日,《論盡》曾經製作一期「重探澳門社會的抗爭傳統」專題,即是為了抗衡統治者對歷史的遺忘和重構。主政者以至整個社會,都需要好好回顧澳門的抗爭傳統,從1849年沈志亮刺殺殖民者澳督亞馬勒,到1922年「五二九慘案」釀成七十多人死、百多人傷後,全澳居民實行罷工、罷市、罷課,再到1966年反殖民抗爭的「一二三事件」,皆是以重大傷亡、流血衝突收場的抗爭行動。上世紀八十年代開始,現代意義的澳門公民社會意識開始萌芽,直至1989年5、6月間的北京學運,澳門人透過組織、參與一次比一次大規模的遊行、示威活動,使公民意識深深植根於本地土壤之中。

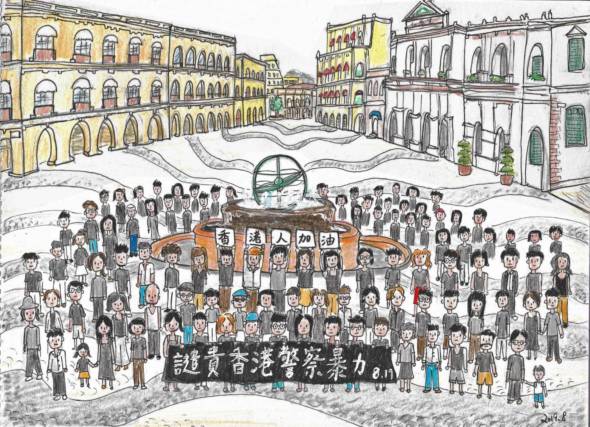

特區成立後,兩位特首領導下的政府大量賤賣土地,公共工程質量低劣,已經激起很大民憤。自2006年五一勞動節,澳門爆發回歸以來最大規模的警民流血衝突後,每年三次的遊行成為公民社會表達訴求的傳統。尤其2007年五一遊行,由於歐文龍巨額貪污激化的社會矛盾,令遊行發生警察開槍事件,更使「小圈子」管治的特區爆出更大危機,統治者不得不以現金分享計劃緩和社會普遍的不滿情緒。到了今年,由反離補法案引發的「5.25」大遊行到「5.27」包圍立法會,澳門人在本地社會運動史上創造了多項紀錄,後世將以「光輝五月」的紀錄載入史冊。

我們清理歷史的債務,爬梳一些澳門歷史上的重大社會抗爭事件,不是要挑起仇恨,而是希望尋求一個可以說「不」的社會的積極意義。重新連結這些以本地市民為主力的社會行動,是為了彰顯澳門社會一直存在的抗爭傳統,到了今天有更多的傳承者。更重要的是,要告訴當政者:澳門人並不會永遠逆來順受,統治者枉法玩火終將自食惡果。

主政者及其「幫閒」,也很可能需要多讀點權力運作的理論,才知道自己的統治技術是多麼落後。對權力運作曾經做過透徹研究的哲學家傅柯來說,權力不是一種固定不變的位置,也不是可以持有的工具,而是一種關係。在權力運作的過程中,產生的統治與服從的關係。統治是需要表現或建構出某一種真理,而使被統治者願意服從,才會產生權力關係。傅柯指出,像前現代那樣,用示眾的刑罰,已經完全無法達到嚇阻社會叛逆的目的,反而成為公眾圍觀的奇觀,統治者從中成為了被消遣的對象,顯示出統治基礎的脆弱。傅柯又用另一個例子——性壓抑假說,說明禁制的反作用。英國維多利亞時代用詳細的規範去禁制各種性活動,結果,反而激勵和引誘人們沒完沒了地利用禁忌去談論性,開發出了更多可能性,以至當時根本不存在統治者主觀希望的性壓抑。

印證本期封面專題的報道,尤其是抗爭者的自白,可見傅柯所言不虛。抗爭者的自白,可視為傅柯所稱的「說真話的勇氣」。「說真話」不是要求說話環境的條件,不管是言論自由或白色恐怖,已經並不重要;「說真話」是一項社會行動,是一項與自我關係非常密切的倫理道德行動,達到對自我與他人的治理,不需要外在統治者的同意。

我們可以斷言,統治者主觀想要製造出「白色恐怖」的社會氣氛,註定將會失敗,反而激發出抗爭者,以至培養整個社會有了說真話的勇氣,而這種勇氣是塑造公民社會的必要條件。