「我覺得他的藝術觀念和他的性格很像,」說起好友李銳奮,作家兼影評人梯亞這樣形容說。「創作時,如果真實、真誠跟藝術創作的手法、觀念有衝突時,我覺得他會讓步給真實、真誠。有時人可能會為了觀念上的事或一些表現手法而犧牲這些,但他絕對不會,如兩者有衝突時,他寧願選擇真實、真誠。」而對於他的抱負,梯亞有這樣的觀察:

「我覺得他就是一直在工作,坐言起行。他從來不會很誇張地說他要做甚麼——他很少說這些,他就是做,像一頭牛地去做,一步一步地去做。」

一生的摰友

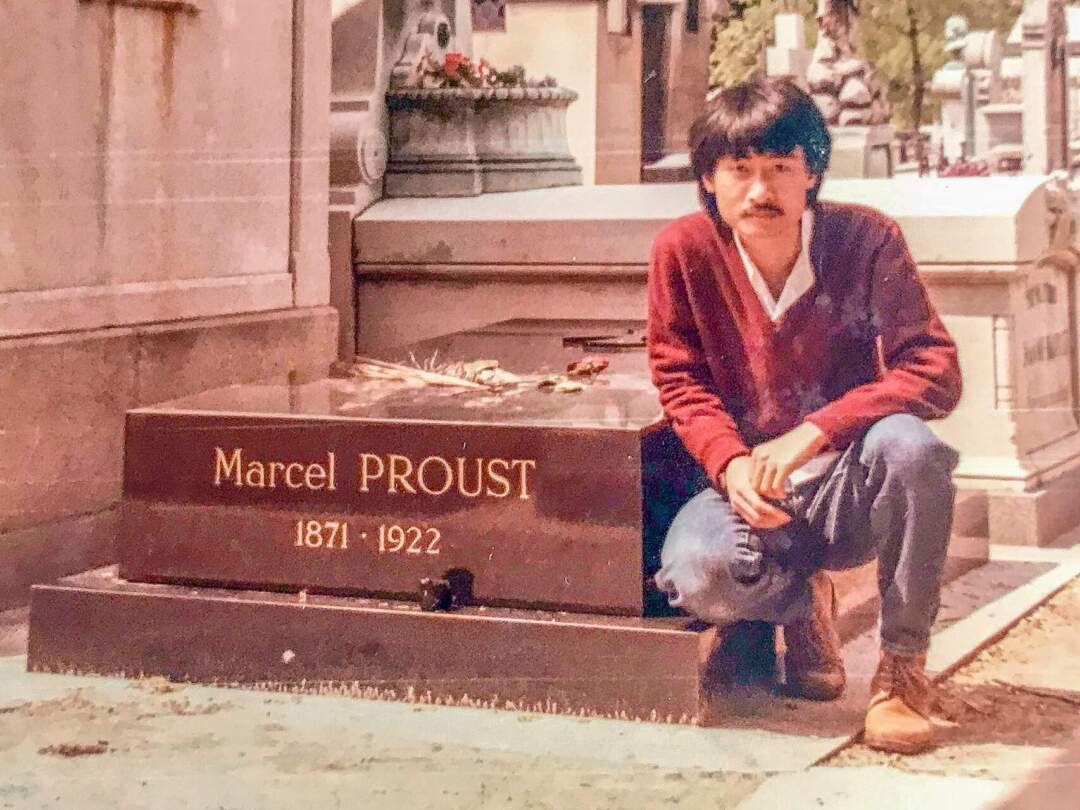

梯亞與李銳奮相識於暨南大學時代。期間,梯亞轉到法國留學,李銳奮畢業後不久亦負笈法國。梯亞形容,剛認識時李銳奮已有很高的鍳賞力,亦非常喜愛閱讀,「董橋也是他介紹我看的。」留法期間,梯亞主修文學,李銳奮則先是攻讀電影,因此他常跟梯亞分享不同的電影作品。梯亞也曾撰文憶述,人生最嚇人的一次觀影經驗便是與李銳奮「共享」。「……當年,馬田史高西斯的《基督最後的誘惑》 (The Last Temptation of Christ)非常惹火,在法國公映時一再遭遇示威抗議,更有宗教極端分子在戲院裡放置炸彈並引爆。基於安全考量,法國政府僅允許極少數戲院放映該片,並派軍警承擔戲院保安。我們就是前往一家受保護的戲院看《基督最後的誘惑》。結果看戲途中,忽然一陣子惡臭,原來有人以臭彈施襲,大家趕忙離開戲院。待到臭味徹底散去之後,才繼續看戲……」

「我那時還在讀文學,有不少導演、電影我都是第一次從他那裡聽到,例如一些很冷門的導演、蘇聯的電影導演等等。」梯亞與我們分享道,「我想,在法國那段時間他了解了很多,我從他那裡聽到了很多。」

後來,在中學時已開始喜歡電影的梯亞轉攻電影,李銳奮則轉修攝影。大家的創作領域不一,但彼此之間的交流也沒停步——不論是藝術交流與否。二人會相約旅行,也會討論藝術。在梯亞心目中,李銳奮是個非常簡單、非常真誠、非常老實的人,是他一生的知己,「很多事都可以說得很深入。」但這種深入可能不是見於篇幅。「他從來不會和我爭論。他說了他的看法,就完了,完,他不會糾纏,我則會一直糾纏他。我和任何人爭論藝術時會爭論得面紅耳熱,他不會的。他表達了他的想法,就完了,幾十年來都是這樣。」

但這不代表他沒堅持。梯亞憶起和李銳奮一次去山西旅行時,本來已和司機談好價錢,誰知司機之後突然反口,坐地起價。「我們拒絕加錢,後來有班人圍着我們。我很害怕,開始讓步,但李銳奮堅持不加錢。其實只是很少錢,但這不是錢的問題。混亂間他跌了一個遮光罩,那個開車的人一手搶走了,但他可以繼續堅持不加錢。我就投降了,最後我替他拿回遮光罩,加了錢給那人。那不過十元左右,絕對及不上那遮光罩,但他可以很執着。這些事雖然很小,但給我的印象是很深很深。可以看到他做人也好,創作也好,有些事他很執着,會很堅持。」

2005年,李銳奮出版攝影散文集《邊走邊看》,邀請了梯亞寫序。梯亞覺得,李銳奮當時其實可以找其他攝影的內行人寫序,但這位好朋友選擇了找他。而出版後,李銳奮送了一本給他留念,上面除了簽名,還寫道此書是紀念他們的友誼。「裡面有些相片是我們一起去拍的,有不少相是我們一起經歷過的,一起去的旅行,如香港的大澳、台灣、平遙。有不少相片都是我很熟悉、我以前見過的。」而雖然梯亞長年在外工作,但這並無損他們之間的友誼。梯亞指,一有機會,他和李銳奮便會相約見面,李銳奮曾與家人到上海探望他,他以往每年新年回澳時,李銳奮也會相約他和一眾好友一起團年飯。「是每一年,一直到他入醫院後才結束,一直很多年來都是這樣。」

令人細味的創作

李銳奮的攝影作品畫面淡泊、內斂,常是日常生活間不起眼的一角,卻有一種令人想一看再看的吸引力。他在《邊走邊看》中不只一次提到攝影時的「直覺」。在梯亞看來,李銳奮的創作風格多年來始終如一。他這位朋友崇拜《決定性瞬間》的作者、法國攝影家布列松(Henri Cartier-Bresson,20世紀的偉大攝影家之一,被譽為「現代新聞攝影之父」),同樣不太喜歡裁剪相片,「寧願拍的那刻是這樣的,出來是這樣就是這樣。他很少拍了以後改變他原來拍攝時所想的事、那刻的事。」但若要回顧好友的眾多作品,他坦言很難客觀地闡述,「因為我們太親近,很多事,包括剛才說的照片都是我們一起經歷過。即使沒有,我都會聽他說過,我很難很客觀地說。」

「但有一點是很清楚的:他的藝術創作很真,很樸實,像我在他的影集寫的,你要慢慢、慢慢地看,才會看到一些心意。他的作品不是那些一瞥已很刺激的畫面。而當他病了後開始畫畫,我看到了他另一個世界,一個以前從來未見過的世界,是充滿幻想的世界。我是第一次看到,很吃驚。可能病了以後他有很多想法忽然出現了,以前是一直沒見到的,一直未見過的,一些很……甚至虛幻、超現實的東西,我估計可能和他的病有關。」

「因為看他攝影就知道,他是基於寫實,這是他攝影中很重要的元素,但他畫的畫和他的攝影是很不同的東西。我覺得是打開了他另一個世界,是他一直未試過,或他心裡潛藏的東西。」

「他是少有的」

而對於這位朋友一直以來在澳門的工作,梯亞覺得,李銳奮想做的事有很多,而過去亦做了很多,例如出版藝術雜誌、成立婆仔屋藝術空間、牛房倉庫等等。「他已不只是一個創作人這麼簡單。他也曾跟我說,他很喜歡教學生。他不單是自己創作,他還希望可以影響、幫助到年輕一代去走入藝術的世界。」

「在藝術圈中,澳門很少人為了年輕一代比他做得更多。」他幽幽道來,「還有,他不會誇誇其談,他就是做出來。他是少有的,真的很少有,非常非常罕見,非常難得。我不是那麼容易佩服一個人,但他是我真真正正在澳門圈中很佩服的一個人。」