記憶中的台南市,有著失落的繁華。住在西門路的日子裡,小店的燈光再怎麼溫暖,也吸引不到客人來,只有年前的寒風毫不客氣地待在我身邊,一陪就是一整天。相鄰兩家店,都是傳統金鋪,聽說以前這整條街都是金鋪,人潮絡繹,十分熱鬧,老闆娘說現在只剩下相熟的客人了。金鋪家女兒總是拿著功課要我幫她補習,隔壁眼鏡店的小孫子沒有母親,常走到來店裡玩扮演媽媽的遊戲,或爆料「我爸爸昨天被警察叔叔捉走了」之事云云。

從沒住過一個地方,是幾乎每週都有神祇朝覲的活動的。往昔人稱此區為 「五條港」,原來是清代五條商用港道,現在河道早就消失了,但仍可從街巷中所祭祀的神祇略察一二,家門前的水仙宮,香火相當鼎盛的。水仙宮裡祭祀禹王、項羽、寒奡(澆)、屈原、伍子胥等五位生死由水的神祇,昔時往來台灣大陸的商人,祭拜五位水神以求商旅平安,現在遊眾朝聖的心情已經兩樣,為的是水仙宮市場周邊聞名遐邇的美食。

離開台南八年,零八年開始,有民間團隊主打「常民生活場域的文藝復興運動」,改造閒置舊建築空間,老屋欣力至今仍是台南建築顯學,再回舊地,不參讀旅遊小冊的隨意散步,總被人說是奢侈的行程。五年前,位在西市場的「謝宅」開張,屋宅第三代謝小五,結合多位老師傅以及三位成大建築系的學生,重新整理這幢位於布市場內的老宅,屋宅的舊記憶完整地被持有者收藏,甚至讓旅人加入其中,不留痕跡。不留痕跡的記憶更新是困難的,城市裡留有痕跡的改變多少都會讓記憶原來的持有者疼痛不堪。同年十二月,趁假期返台,和成就謝宅改造的相干不相關老友相聚,敞開陽臺,旅人們只能見到貓咪天線和鐵皮屋頂,未料雞屎藤新民族舞蹈團的許春香老師見到的卻是市場前另一幢樓房,水泥封死了通風口,裡頭漆黑無光,廢墟。「從前台南的男生都會帶女生來這家大西洋西餐廳求婚。」脫口說出自己年少秘密的許老師,讓那西餐廳亮起來了。

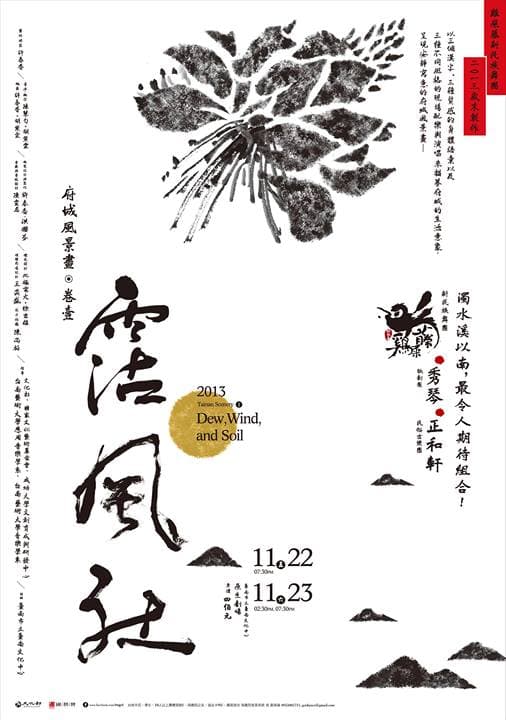

許春香老師近年來將民族舞蹈加入在地文化元素,創作《府城三部曲》,與秀琴歌劇團以及北管團體正和軒,揉合清代、昭和、光復之後的本地傳說和家族記憶,以舞蹈譜成府城輕史詩。這次回去,舞團正在排練即將在鹿港廟埕走演的《小封神》。正和軒的年輕北管師傅在排練場外設計相符的音樂,我被陣頭大鼓震得發抖,他家兩位下一代小北管師(2歲、5歲)咬著奶嘴打拍子,一副老神在在的樣子,舅舅才出一個音,小師傅就哼出全首曲。混有信仰色彩的口述調查與史實,充滿庶民趣味的白手套和電音,讓民族舞變得親切多了,所以我在心中喚雞屎藤的作品為「輕史詩」,但在重述舊有記憶的過程中,我也不禁想問用這種形式被陳述的歷史,會有多少重量?老媽在觀看《臨水流觴》訴說臨水夫人軼事時,止不住的眼淚為它偷偷秤了。它們無法被分析,就是生命裡提領不出來的一部份,依然活生生。

正興咖啡館和有方公寓住滿人,蜷尾家的冰淇淋鋪客人排隊連天,富盛號的碗粿也是,生意好到要分家,口感軟硬都要計較。孔廟前面的草祭二手書店,得辦張會員卡才能入館,以杜絕意在拍照參觀而非閱讀的客人,連德堂煎餅老鋪更是有個性,限定一個人只能買走一小包煎餅,把握了食品質感,也把握了製作者的活力。

在台南,把握無所事事的狀態,這是旅人的模樣,這不是真正的生活。川細間代基於旅者的想像,而前往這個城市工作,滿腹牢騷,無法梳整,寫了《無福消受的有生之年》:「旅人疾走,數著天際、隨即拭去鞋上塵埃/居民黏緊土地,數著一升一斗,在風吹草動的秩序中,豎起汗毛仍不為所動」居住在他停駐的公園路321巷,所有垃圾都留下給他分類回收等候去丟,想到這傢伙寫的東西,我無情無意地笑翻了。

在川細間代死掉的地方我活了,在一個理想的城市充滿興味地過個幾天,找朋友、遊安平、看二輪片,也為了查清今日夜市將「花花五花大武花」(台南夜市日序)背誦一次,暫時霸占了我以為的市井。然後回到澳門,盡忠職守,好好作旅人的風景,繼續數著一升一斗,在風吹草動的秩序中,豎起汗毛仍不為所動。