德國作家赫曼.赫塞的《園圃之歌》。

「在這令人難以忍受的時代,我們應該用寧靜的靈魂來面對世道。」

一年剛開始,如果要選一本在這個時候最想翻看的書,我會選赫曼.赫塞的《園圃之歌》。

赫曼.赫塞(Hermann Hesse, 1877-1962),德國作家,於1946年獲得諾貝爾文學奬。這本文集由一直致力研究赫塞的德國編輯佛克‧米歇爾斯(Volker Michels)精心編選,自赫塞的不同作品中(包括小說、雜文、書信、童話等)選出與他書寫自然的篇章組編而成,並精心配以赫塞的詩與繪畫,是一本很美的書。自然生活是赫塞文學思想的精髓,也是赫塞賴以生存的重要養份。

「我的一天都分給了書寫與園藝,後者可以說是一種冥想與精神上的消化,因此會在孤寂之中進行。」——在1934年4月15日給卡爾.伊森堡的信中赫塞這樣寫道。近年在一些國家興起的「半農半X」新生活模式,赫塞在二十世紀初即已身體力行,過著遠離城市的農耕寫作生活。自他第一本小說《鄉愁》開始,終其一生的著作:《徬徨少年時》、《悉達多》(又名《流浪者之歌》)、《荒野之狼》等,皆是人類如何從外在世界探尋回到內在真實的名篇。

赫塞的作品不算很多,但一個多世紀以來仍持續被翻譯、出版,這些文字為何歷久不衰?一百年後的今天重讀赫塞,我們從他的書中讀到了什麼?這些老派的文字和思想如何對應二十一世紀人類複雜的智能生活?說到底,是當中所閃現的靈光哲思,剖開了時代的虛妄,如種子般隨風而至,安靜地落入地底,埋進人們的心中。可能正是在物質文明至為發達的年代,人們對於心靈的探索也更為迫切,就像赫塞在一篇短篇小說〈鳶尾花〉中所提及的那些「被丟失且遺忘了的事」,人們終日營營役役而不可得,只感生活空洞,失去意義,猶如處身於外部世界的精神荒原之中,我們的時代與赫塞,實在有著太多相似之處。

《園圃之歌》載有赫塞的相片。

赫塞在1903年出版第一本小說《鄉愁》時只有二十五歲,剛好在書店與古董業界工作了八年。當時他所處身的時代,是人類文明最為飛躍的二十世紀初,同時也是人類歷史上最大型的兩場戰役相繼發生的艱危年代,亦正是工業革命盛行之時,人們沉浸於工業化所帶來的巨大經濟效益與繁華的都市生活。那正是荷蘭學者克魯岑(Paul J.Crutzen)所提出的「人類世(Anthropocene)」,從1784年工業革命開始後的盛景。

然而就在這樣一個毫無猶豫地把進步繁榮奉為圭臬的時代,赫塞所發表的小說卻明顯反其道而行,反抗工業化社會所帶來的奴役與人心的僵化,在戰爭與屠殺的年代中思考生命存在的意義。他文學中那與當下世界發展大潮截然相反的的世界觀也逐步形成,並持續在整個世代發出警號。

「我們需要在機械世界的暴力之中努力奪回自然」1958年12月他在給一位不知名讀者的信中這樣說道。赫塞認為「不可分割的神性,都存在於我們的內在與大自然之中,如果外部世界毀滅了,我們所保有的這一份神性或許能夠將它重建起來。」(摘自《德米安:徬徨少年時》,1917年)

赫塞之後,迎來了嬉皮世代,也迎來了全球風起雲湧的各種社會運動,浪潮一波接一波,潛藏在赫塞文學中那種反體制、權威,接近左翼人文主義者的精神,反而再次貼近新一代思潮的脈動。雖然回歸自然的生活在今天也許會被視為十分中產,然而赫塞與妻子對自然的熱愛與務實的農耕生活在那世代並非裝腔作勢,而是追求簡樸生活與內在精神的實踐,更是一種創造性的工作。「從事園藝的時候,有點像從事創造性工作的慾望與忘乎所以,人們可以依照自己的想法與意志去耕耘一小塊土地,可以為夏天種出最愛的水果、顏色與香氣;也可以將一小方花圃與幾平方公尺的裸地,種植出一片絢麗的色彩。」——〈花園裡〉

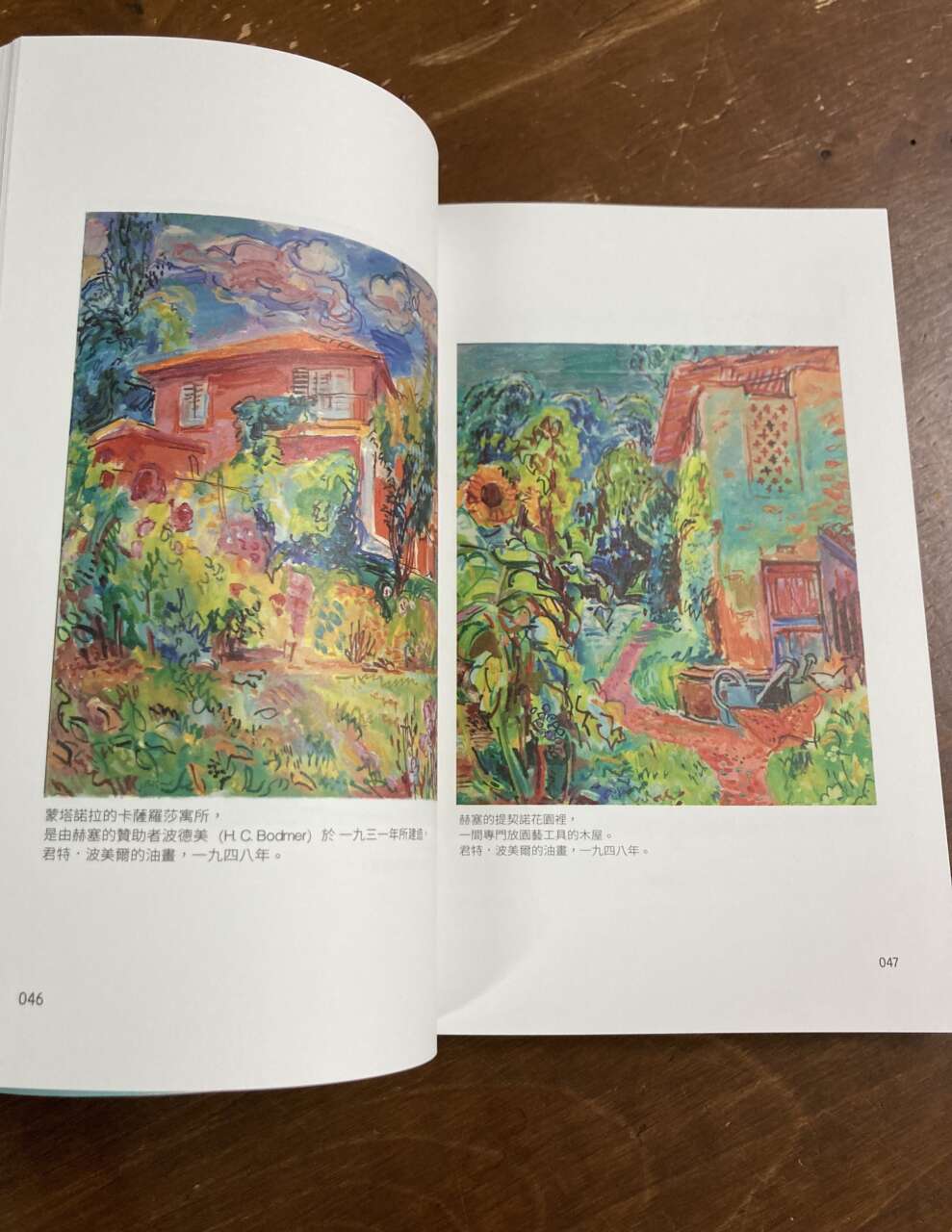

《園圃之歌》內的插圖。

他以簡潔平實的筆觸寫下自然的觀察、務農的心得,展現對當時德國社會所瀰漫強人作風大相逕庭的追求。赫塞當時身處歐洲政局最不穩定的時期,接連的二次大戰,德國都是主戰國,卻連續戰敗,並犯下嚴重的戰爭罪行。

「這段時間戰爭開打,我的安寧、健康與家庭全都破滅,我學會用全新的眼光看整個世界,尤其是藉著心理分析治療一起度過時代的苦難,並且透過它來進行重整。」1920年1月6日,赫塞在寫給路易‧芬柯的信中如是說,眼見戰爭的殘酷摧毀文明,赫塞與妻子米亞在此期間接受了長期的心理治療,也更促使他書寫「時代的苦難」。反戰、崇尚自然、追求內在成長等,都是赫塞書中反覆書寫的命題。

「在一個或許明天就要被摧毀的世界,詩人採擷字詞,選用並且組構它們,正如同現在銀蓮花、報春花與其他花朵所做的那樣–在所有的草地上開花。在一個或許明天就要蒙上毒氣的世界,它們小心翼翼地展現自己的花瓣與花萼,四瓣、五瓣或者七瓣,平滑或者鋸齒狀,一切如此精密、美到極致。」——摘自1940年4月給兒子馬丁的信

「當我們感到悲傷,再也無法忍受生活的時候,就會有一棵樹對我們說–安靜!安靜!看著我!生命不容易,但也不困難。」——1918年〈樹木的禮讚〉

根據該書編輯佛克‧米歇爾斯(Volker Michels)所言,赫塞以(1931至1942年撰寫)《玻璃珠遊戲》中的另類世界觀作為為對當時德國納粹的主流意識形態進行抵抗,「並提出一種教育模式,用以抗拒納粹式的教育實踐」,而對於當時被當權獨裁者迫害的人們,赫塞「打開自己的家門,用積極主動的行動參與,幫助上百位流亡者以及無數需要幫助的訪客,提供他們庇護所,給予經濟、諮詢與務實的支援,如協助擔保、鑑定、中介簽證辦理,以及與瑞士外事局斡旋。更不用說那些來自所有難民營與各國的數千封來信,他的回覆都清晰詳實、充滿著利他精神」。

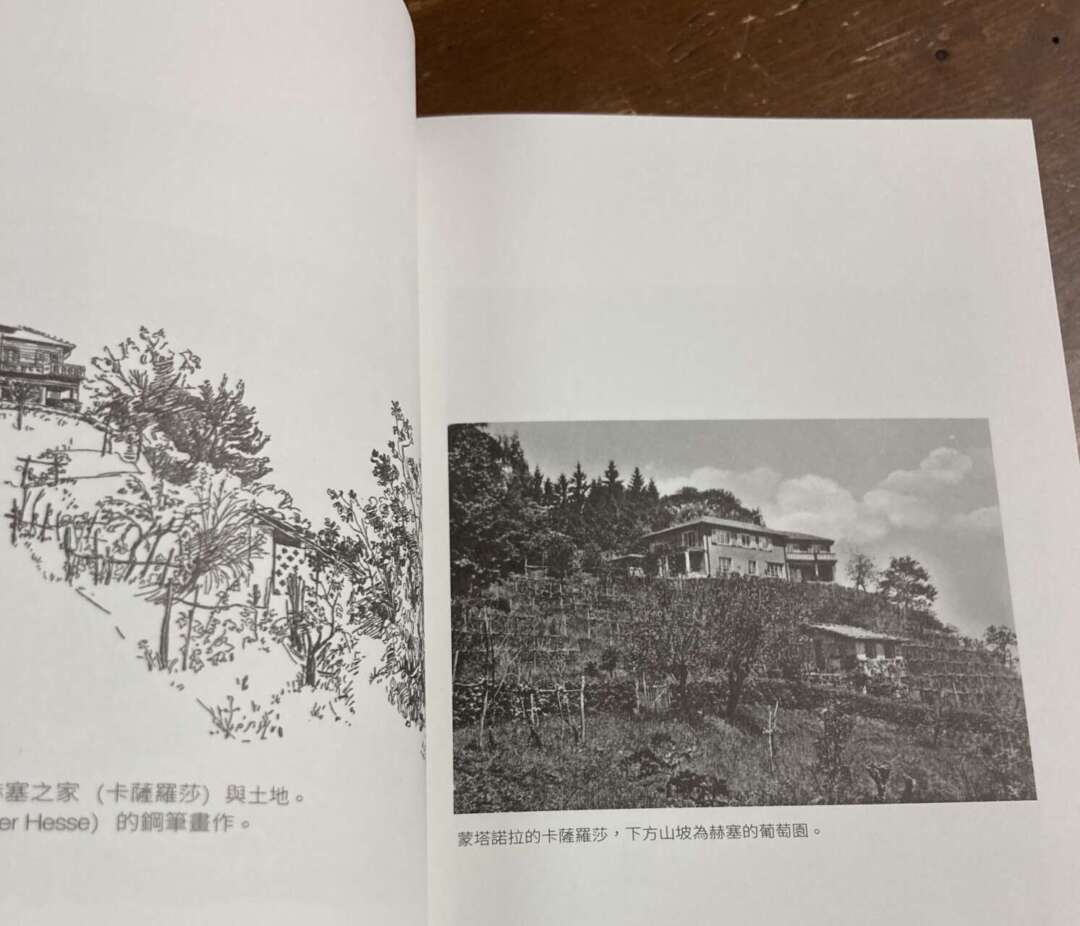

《園圃之歌》內的插圖。

編輯佛克認為,赫塞以堅守個人信念對獨裁強權展開全面抵抗,他田園牧歌式的書寫,正是在這樣的語境下誕生,「這些作品以一派悠閒從容來挑釁社會,從當時到今天都是,它們完全有意識地去延遲一場導致災難的行動主義,並且提醒我們,在紛亂的當代局勢中,彼岸仍有值得我們信賴的自然秩序」:

「那秩序存在於花朵之中,年復一年,都將回到草地之中,數千年不曾改變,而帝國、王朝與國家終將凋零,在明日化為過眼雲煙。」

「艱困時代誰都不好過,唯有投身自然才行——不被動或享受,而是要創造。」1961年11月在給瑪利亞.特洛的信中赫塞如此寫道。直到今天,赫塞仍然在他破舊的草帽之下閃爍著雙眼,向我們如此說著。