- 相片由風盒子社區藝術發展協會提供(攝影:李佩禎)

- 相片由風盒子社區藝術發展協會提供(攝影:李佩禎)

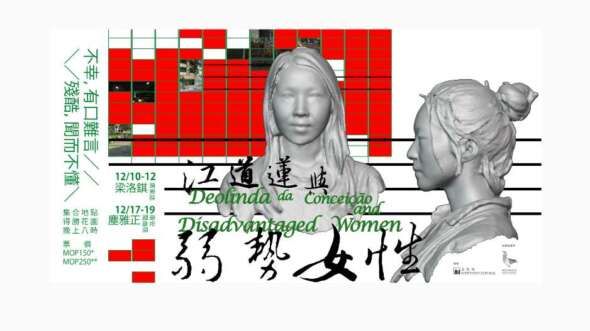

夜幕低垂。萬家燈火下,演員在公園內說起一個又一個女人的悲慘命運。內容取材自土生葡人女作家江道蓮(Deolinda da Conceição)的作品《長衫》——雖說是故事,情節卻又如此熟識。這次戶外走讀《江道蓮與弱勢女性》表演者塵雅正(Nada)也有感,即使是現在,自己還常看到身邊有「重男輕女」的事情發生。「而我在(文本)這些故事中好經常看到這(現實的)影子,所以我覺得不陌生。」

另一位表演者梁洛錤(梁建婷)也道:「今次就正正靠我們的口去幫這些弱勢的女性講說話,」她說,「去告訴人,現在的社會咁好,啲女人咁獨立,每個家庭睇落咁好,但其實有很多事我們不知道,不等於沒發生。你說男人不會打女人、現在的女人很厲害?現在還有很多(會打女人)。現在我們正正為她們說話。」

用腳步與聲音連結社會

江道蓮的短篇故事集《長衫》曾被多次出版(圖片來源:《江道蓮與弱勢女性》場刊)

戶外走讀《江道蓮與弱勢女性》由風盒子社區藝術發展協會主辦。作品以土生葡人女作家江道蓮(Deolinda da Conceição,1914 – 1957)的葡語短篇故事集《長衫》(Cheong-Sam: A Cabaia)為基礎。故事集於1956年出版,共收錄27篇短篇,主題圍繞20世紀30至50年代的華人女性遭遇。

文本曾被多次演出。今次的走讀版本則由六個段落組成,除了《長衫》內的作品,也有澳門真實的家暴案件,演出採用了走讀形式,以得勝花園作起點。塵雅正覺得,路線位於市中心,沿路空間的氛圍在白天和晚上的分別很大。「晚上,在這遊樂、休憩的場所,觀看的方式是很不一樣,而我覺得正正和今次看的一些故事有異曲同工之妙。可能見到每個家庭、婚姻的背後,蘊藏的一些黑暗面或潛藏的危機,女性怎樣看自己的面向,我覺得是走讀時頗有趣的。」而在梁洛錤看來,段落的內容不單純與某一路線、社區有關,而是與整個社會有關。「因為每一個地方只要有人,我相信都有可能有這種經歷。」

「很繁忙的馬路,有很多人,我們常經過,但都未必會留意,就好像我們身邊可能會存在很多人,但她們的故事是怎樣我們不會知道一樣。」

「我覺得這也是試驗。究竟這是否最好的點,還是在不同的點,只要我賦予不同的連接或命題,即使故事是一樣,(意義)又可以不一樣。」

用方言透示多元

今次的演出的另一個特點,是有兩個語言版本,一個是粵語,另一個是南安閩南語。據創構何志峰解釋,選擇用閩南語是希望帶出澳門的多元,而兩位演員的處理方法非常不同,所以是兩個獨立的作品,不是單純的A、B cast。

閩南語的版本由Nada演出。Nada憶述,當初因為何志峰知道她家裡的語言是閩南語,於是邀請她用這語言演出。但她也指,當家裡的語言要變成表演的語言,處理其實很不一樣。「平時跟阿爸說話和你要表演,是很不一樣的。所以用字、或翻譯都要來來回回好多次,最後定出這最後的樣子。」

由四月收到文本,一直準備到現在。期間團隊也找來會閩南語的朋友當顧問,但因為不同地域的閩南語在用字與發音上都會有些差別,粵語的字庫和閩南語的字庫也不盡相同,所以在用閩南語去讀出各式的書面語方面,團隊也下了不少苦功。「你會看到閩南語的節奏。例如(演出中)有一段社會事件的文字,是非常中文、書面語,很多專有名詞,讀的時候就很繞口,跟平日講故事很不一樣。這感覺就有點像用廣東話讀書面語和普通平常說話的分別。」

「像『口花花』,我們就不會說『口花花』,或直接用那態度去表達。」除了語言,肢體上的表達她也有經過思考。「我覺得如果完全不會閩南語的人,他單純聽,聽一小時,會有些難,因為他不知道那些故事的內容,所以我會在裡面加入小量肢體語言,令他們比較能代入我要說的話或那氛圍。」

用發聲推進作品

粵語版要處理的也不少。事實上,不論是粵語版或閩語版,兩位表演者也不是乖乖照創構意思唸、照創構的意思動、照單全收的人,而是會有自己的想法。梁洛錤就笑言,剛接到文本時有感到混亂,「因為創構(何志峰)的思維很跳躍,而且他寫作有一種習慣,在閱讀(文本)時其實頗明顯,即三四句就一個拍子,一個畫面,一句說話,尤其是當今次的演出有幾個故事,我怎樣將這幾個故事用不同的方法說出來,是這段時間要做的處理。」

「幸好我們兩個也不簡單……哈哈!」她笑道,「常說他:你想點呀……」

「我常說他的格式現在是一樣的:由頭到尾都是介紹這個人,然後這個人身邊有誰,然後有甚麼經歷,結果是怎樣。為甚麼我不可以一來就說:我大咗肚,我個男人叫Pinto。為甚麼不能?因為當一這樣說,敍事或者觀點可能會不一樣,現在也頗……何志峰的視角。」

Nada 也笑言,今次的排練過程中有很多碰撞,讓她覺得很有趣。她曾跟創構坦誠分享彼此的思考過程,這也讓她聯想到故事中角色之間關係。「如果人與人之間經常在思考自己的行為、或和對方之間的關係,有這些坦誠溝通的時刻,會否可能他們的結局可以不一樣,可以不是我們常覺得的悲慘結局?或者他們中間錯過了甚麼?我們會否可能可以有其他的方式去看待?我也在思考這方面。」

用想像探索可能

而對於這作品的可塑性,梁洛錤也有不少想像。她有感,「弱勢」其實是一種會隨不同環境而轉變的權力關係。例如若演出在台灣進行,可能閩南語才是真正能把這些故事訴說給不同人聽的語言。換言之,粵語會變成了弱勢。「就像人一樣。可能現在的弱勢是女人,可能某些地方小朋友,或男人,或老人家,我們就是幫這些弱勢講說話。」而現在的文本與表演形式的開放性大,她期待,演出可以加入更多語言。「當加入不同的表演者,他也會有不同的方法去演繹。」

「我常跟何志峰說:我們出去冒險了!」她笑道,每次演出皆有很多不可預期,而她也期待未來可把這作品做得更精。「我覺得現在還太闊。(會期待)除了要講這些女人的故事的核心外,還有怎樣的大命題可以捉得更緊。」法國哲學家西蒙·波娃曾說,「女人不是天生的,是後天形成的。」而在社會發展的長河中,各性別的命運與能動性尚待不斷訴說論述。