「如果我可以活到長大了,武漢肺炎還沒消失,那我就要寫一本書,書名叫作《我的口罩人生》!」

時代無法等待我們了

會想寫下這些文字,不是因為自己多有能力指導哪個大人一起去舒緩兒童面對死亡的恐懼,實在是它是2020年來我遇到的最大難題,如果可以,想藉由這個時代記錄,與大家一起圍個爐。

死亡,本來我們可以慢慢去和孩子與自己談這件事:「和孩子一同去體會關於死亡的各種認識,無論是哲學的、宗教的、現象的、醫療政策的」,又或是我也好想去問關於親子關係裡,「放手」的問題,「父母因為害怕孩子死亡,而怎麼都不肯放手讓他好好活著」⋯⋯

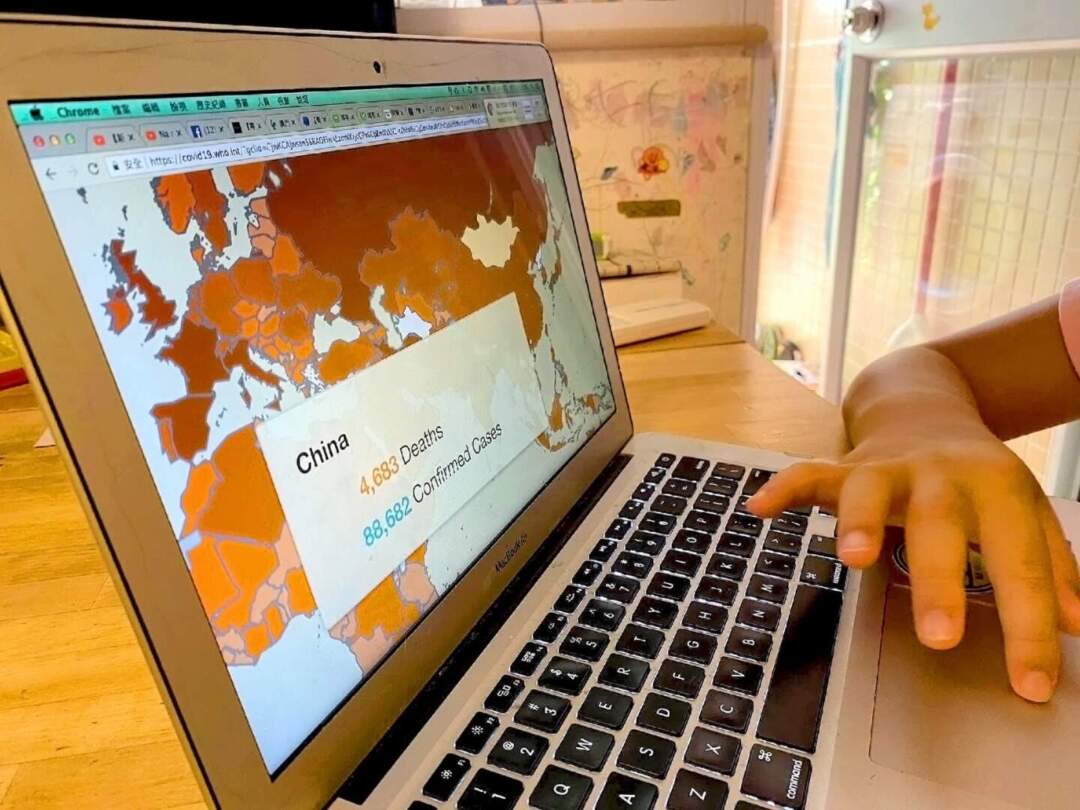

如果活在這個時代——小孩每天起床第一件事,就是檢查全球疫情情況?

如果在「正常」的時代,我們或許可以做些這樣的事,慢慢去記錄與孩子關於「死亡」與「愛」的簡短對話,例如這樣的場景:

躺在黑暗的沙灘或深山,仰望星空。

跟小孩聊起「星星很害羞,你一旦想跟他說話,就必須讓自己安靜,他才會越來越靠近」。說「那些離開世間的生命,都變成星星」。聽見孩子回應,「媽媽是月亮,星星是他們的小孩」。再等,等他過幾天改變心意:「如果最後我們都死去,我要變成流星,因為這樣才能抱到你。」

我們可以「慢慢」去觀察到,兒童最初對死亡有感,是在分離的焦慮中,例如他會害怕進入夢境,夢境讓孩子宛如進到另外一個世界,接近死去。他們會創造「儀式」,克服分離焦慮的儀式:抱著公仔上學、睡前踢牆壁,摸雙親的身體,確認關係,閉上眼睛,看不看得到,都彼此存在。

但在大瘟疫時代,卻令人感到如此著急,感到自己正在被某種力量驅趕。

時代無法等待我們了。

無關成人世界的「政治正確」為何,疫情爆發的時候,孩子最關心每個生命遭遇的狀態,他把「武漢」放在書檯前,每日遙想這個城市遭遇過的事情。

一個與孩童對談死亡的下午

到底該怎麼開始?

• 準備許多跟生命有關的物件:

1.因為颱風斷掉的樹枝各樣。

2.牛至草/左手香分枝。

3.昨日不幸死掉的金魚,和它生前共生的水草。

4.陶土/泥土。

• 不從恐懼開始,從遊戲:

一開始,我們玩遊戲,「一二三,扮鬼臉」。遊戲裡大家想盡辦法,扮演最可怕的鬼。鬼從哪裡來,鬼有多恐怖,在遊戲裡,我們都愛。

鬼玩得好累,鬼在喘氣。

(鬼會喘氣嗎?)

• 「好驚」「好怕」「好擔心」:

有的小孩當了好幾次鬼了,他要接受「處罰」了。處罰的內容是「教大家一起用屁股『寫』出我最恐懼的東西」:寫「犬」的孩子,寫到最後一「點」,跳起來,大聲吠,她的恐懼,沿著身體的叫聲跑走了。

寫「老鼠」的小孩,把「鼠」字下方的寫成「羽」,他的恐懼像羽毛,飛起來了。

有小孩說,他的恐懼寫不出來,是哥哥的玩具,斷頭的各種公仔。

有小孩說,他的也說不出來,是黑暗,還有一種叫作「姊姊不想跟我玩」的孤單。

有孩子說,他怕蟲蟻蛇鼠與蟑螂,因為牠們很恐怖。

有的孩子把說不出來的話,畫進紙裡。

一個孩子說她最怕被媽媽打,救命救命叫著,媽媽也是打的。

「說再見的時候很討厭。」她在我耳朵裡說。「不能太大聲,它們會跑出來。」「但是我覺得你現在可以跟大家說了,說了就會跑走了。」

在《讓孩子學會道別》(艾曼紐埃勒・俞斯曼—貝航,麥田出版)裡,作者開始跟孩子討論死亡,開宗就說到「一般人談話的時候,都會避開某些話題,『死亡』便是其中之一」,我在孩子身上看到他們一直在過程之中,以之為禁忌的想像裡(「請不要說出來,等我、等我說可以」)、對抗的想像裡(「如果有壞人,我要踢他雀仔」「我怕溺水,我對抗它的方式,是我一定要學會游泳,才不會死掉」),最後才能意識到自己正在做的是「與恐懼道別」的想像裡。

當關於死亡、道別的話題,在日常中發生,它們就有可能被理解、被面對:讀著《最後的告別》(貓珊,香港木棉樹出版),老虎仔的爸爸再也不回來了,老虎仔好生氣。生氣日常照樣進行著,跟爸爸在的時候一樣。最後老虎仔也被安慰,被如常進行的生活安慰。

「它(小金魚)叫什麼名字?」「它活著的時候是什麼顏色的?(現在變成黑黑的了。)」「它做過什麼?」

D.「死」到底是什麼呢?為什麼我們會害怕死?

會害怕的原因,孩子們這樣說:

「因為被愛過,所以好怕。」

「媽媽生下我,如果媽媽不見了,我就不太知道自己從哪裡來了。」

一個南島的孩子,說他想到火山與地震,父母會掉進海裡,「如果爸爸媽媽都掉進熔岩或大海,我會很難過,現在我不怕鬼,但到時就再也無法不怕。」

最後我把孩子們(期待已久)「禮物」開箱,「它(小金魚)叫什麼名字?」「它活著的時候是什麼顏色的?(現在變成黑黑的了。)」「它做過什麼?」會去問「死之後」的孩子反而非常少,我們每個人都因為「曾經活著」而在最後一刻,依然對生命充滿期待。

之後呢?

看到這些樹枝因風災成了倒木,孩子們反而眼睛亮了:「你看,那是什麼!」「它死了,可是它的寶寶還在!」「這些種子會變成⋯⋯」「一棵樹?」「這棵樹跟之前的,也會是同一棵樹嗎?」我原本還在擔心,擔心因為颱風過後,路上太多殘枝,孩子們會麻木、習以為常,但孩子們一樣,從不改變,視之為珍寶去問候著,一棵樹的前世與未來。它們帶走小種子,打算將它種下來。也帶走一些牛至草(「我的媽媽最愛它了」,有個孩子這樣說),它們有機會再好好活下去嗎?

「它(小金魚)叫什麼名字?」「它活著的時候是什麼顏色的?(現在變成黑黑的了。)」「它做過什麼?」

去照料一個微小的、重生的生命,便能有所迴響。

相:「它(小金魚)叫什麼名字?」「它活著的時候是什麼顏色的?(現在變成黑黑的了。)」「它做過什麼?」

這個無法等待我們的時代

有毛病的大人,我也加入其中一員了吧。因為不停戴上口罩的行為,成為一再提醒「死亡就在眼前」的身體記憶,因為擔心我們都陷入其中,成了不讓孩子「『好好的、自由的、有機會成為他自己』的方式活在這個世界」的變態大人。我/我們遲早都要變成這樣了吧?

(「只要他能活下去就好,其他我不管。」但是,真的能毫不在意?)

延伸閱讀: 《讓孩子學會道別》(艾曼紐埃勒・俞斯曼—貝航,麥田出版) 《最後的告別》(貓珊,香港木棉樹出版。) 《圓形》(雍.卡拉森 Jon Klassen,維京)