By Tcula Teng

我們為何觀看?我們又看到什麼?

是否把一群被認為需要更多「注視」的人群放進劇場,人們便能「看到」他們?或者「注視」和「關注」將會因此提升?何況劇場本身就是一個充滿階級瘡疤的地方。

在觀看之前,首先是我們是否願意理解他人,我們又是使用何種方法來理解?自認能理解到多少?

現在為不同身體障礙人士所研發的傳達方法,如口述影像、意形傳譯、手語翻譯等,或者不同語言之間的翻譯,這些方法又是否真的能讓我們理解他人更多?

到底,有足夠力量去理解他人的「語言」是什麼?

另一方面,如果他人使用了我們不熟悉的「語言」,但說的是我們熟悉的地方,我們是否就完全無法「明白」他人所說的內容?那到底是我們不熟悉他的「語言」?還是不熟悉我們的地方?

是否除了「語言」(不管哪一種)以外,我們就沒有其他可以溝通/理解/親近/聆聽/感受/接受他人的方法?

如果這個「他人」,就是大眾社會所界定的「特殊」人士,是否只能用大家都覺得該使用的「特殊」語言來溝通/理解/親近/聆聽/感受/接受?

到底「特殊」有幾特殊?「正常」又有幾正常?

By Patrick Lei

再一次,我們到底為何觀看?我們又看到什麼?

約翰・伯格John Berger提及我們觀看藝術的方式,會受到我們所學習的一整套藝術看法的影響。他認為這些看法涉及:美、真實、天才、文明、形式、地位、品味等等,這些看法有許多已不符合現今的世界,他說「現今的世界」不只是純客觀的存在,它還包括意識層面。

這似乎可以用來解釋我在舊法院所看到的演出:石頭公社的《未境作業》。

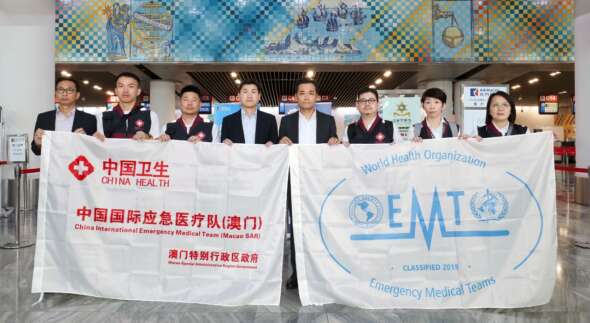

這演出是2018年《世界和我怎麼樣》作品的延伸,與瑞士Theatre HORA合作,演員則由八位本地及五位來自瑞士的有著不同身體障礙人士一同擔當,部份本地演員上次也有參與演出。編導由瑞士的Michael Elber與Chris Weinheimer,以及石頭公社的莫倩婷共同進行。但今年的演出與上次相比,更像是進一步捨棄了一些純客觀存在的「表演」元素,而專注於呈現演員身體與思想狀態等更為本質的內核,絕對是一次進化。

如果「表演」本身無法使我們觀看/感受/認識/接近到真實的世界,那麼,為何一定要表演?這是唯一的「語言」嗎?當然,當其中一幕台上演出者們把「表演」視為遊戲,忘情地大玩特玩時,「表演」是有益身心的啟發,而同時也讓我們看到其限制。

這也令我想到很多特別強調特殊人士在「表演」、特殊人士「也可以」的節目都如此令人難受的原因。它在做的,其實只是向所謂「正常」的我們的表達形式和觀賞口味靠近而已,使用我們的標準或甚至更強化地建立了一套所謂「正常」標準,使用了大量我們能明白的「語言」,卻捨棄了表演者自身的真正語言。

但如果跨過這道門檻,能發現更廣濶的世界,為何不大膽跨越?《未境作業》就作了令人雀躍的跨越。

我們不再看到上次《世界和我怎麼樣》中部份把社會價值觀拿出來作檢視的場面,而是更多地呈現表演者的原貎和日常狀態,而不需向所謂的「表演」狀態靠近,感覺上看得舒服許多。表演者的真實狀態甚至能讓我們發現自身的謬誤和不足,如當聽到其中一位瑞士的表演者在表達對香港示威行動的看法時,我是感到意外的,進而想到這無非因自身既定思考框架所產生的反應,那個回撞力度更大。我們始終都只是在用自己熟悉的觀看方法來觀看別人。

演出只是幾天、一個多小時或一瞬間的事情,但背後與前面,卻是長得看不到盡頭的路,通過演出能看到兩地團體背後長年的付出與介入,也能想像那種艱難與堅定,這是對藝術力量的肯定,也是一種對生命意志的肯定,可能這是當此亂世,讓人們更靠近彼此的一種重要力量。