到底我們所生活的城市,是一個怎樣的城市?

有沒有想過,你連過條馬路到對面麵包店去買個麵包都甚為困難?

你可能會被行人路上停泊了的電單車絆倒,也可能會撞到街角的大垃圾桶,要走過對面馬路更要靠點運氣:需要遇到一個好心人,或腳踏出去時路上真的沒有車。

你很喜歡看書,但這又是要碰點運氣–如果有朋友肯抽時間讀給你聽。當然你也可以靠自己,把書一版一版的scan入電腦,再由電腦軟件逐字讀給你聽,過程雖費時,但就是這樣,你「看」完了Michael Sandal的《正義》和《錢無法買到的東西》。你應該也會喜歡看戲的,常在網上聽朋友談論電視、電影,也應該會愛上劇場,但文化中心、劇場等這些地方你從來沒去過,無法跟朋友談論同樣的話題。甚至你喜歡的一個女孩,就是因此而離你而去。

這一切都因為你是一個弱視或完全失明者。

即使你手腳正常、頭腦十分靈活、思考敏捷,有很多自己的想法,你英文也不會比其他中學生差,但,你只有很少很少的機會可以讀到大學,或甚至就算你已成功考進大學,他們也可能會跟你說,對不起,因為我們不懂得使用你的語言,你無法在此讀書。因此你無法選擇自己想做的行業,無法找到適合自己的工作,甚至,可能連一份工作都不容易找到。因此身邊的人時常勸你,有就好,有工做,就要珍惜,有得做就好。這一切,都因為你是一個視障者,或一個聽障者。

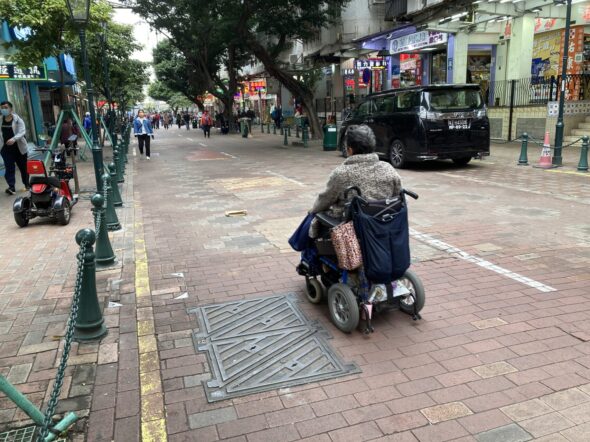

類似的事例還可以一直寫下去。很多很多。當聽到身邊的視障、聽障朋友,在日常生活中所遇到多不勝數的這類事情時(其實他們很少會喋喋不休地談自己這些瑣碎的困難,因為他們大部份早已習慣,甚至還覺得這些只是自己的問題),我真的十分慚愧,怎麼這些事情,到了現在才確確實實地知道。他們所身處的,真的是我一直在此生活的城市嗎?!我們真的生活在同一個地方嗎?然後視障朋友問我,有沒有發現,路上很少看見盲人?是啊!我乍然驚覺,為什麼?他們都到哪裡去了?他笑了笑,說,因為上街太不方便了,很難自己一個人外出,所以他們很少出去,只是有時會坐上特設的大巴士被載到一個協會去,在那裡,一群盲人自己聚在一起,與這個社會大多數人和事分隔開,過自己的生活。為什麼他們要把自己關起來?是誰使他們把自己關起來?

我們常說的公平體現在哪裡?我認為那不應只是法律條文、只是社會福利或醫療設施。真正的公平,應該體現在生活的每一個細節裡、每一個微小的環節上。體現在一個視障人士是否能安然地自己一個人走到對面街的茶餐廳去喝個下午茶這樣子的一件小事情裡。

我們的城市是為誰而建設的?

上周日下午我在香港城市大學,有幸參與了一場有關聾人電影的研討會,會上其中一位講者--劉幗華教授問了這樣的一個問題。

她說,有沒有想過,我們的城市可以不是現在這樣的。誰來為這些設施設定標準?這些設計者的標準從何而來?所謂的正常是什麼?所謂的Disable又是什麼?

現在讓我們來假設。如果有一個城市,規定了大家都要慢慢走路的,那麼,我們可以跟身障者、輪椅者一起慢慢走路;如果一個城市,規定了大家都要懂得手語的,那麼我們就可以跟聽障人士自然溝通,大學也不會說,對不起,我們沒有手語傳繹員,你不能在此唸書了;如果一個城市的圖書館,所有書籍不只看到、還可以聽到,那麼,視障人士就可以隨時去圖書館借自己想看的書了。可以學習,可以更有思想,可以過有選擇的人生。

她問,為何社會要以障礙者為同情對象?為何社會只為所謂的正常人而建造?

現在已有很多證明,聽得到的人未必更聰明,聾人正是因為少了很多外界的干擾,他們的內在世界可能是更豐富的、可能更具創意的。她又談到一點,是那天最大的啟發,也使我最為感動的一點。她說,不同能力人士的存在對人類產生的最大貢獻,就是一種Redemptive Force(救贖的力量)。這是一種對人類提醒的力量,提醒我們,生命到底是什麼?我們是為了什麼而生存?這是當我們的生命去到最終時,所有外在物質都無法賦予我們的答案和價值。

障礙者無須對這個社會感到歉意,因為他們已為我們這個社會帶來很重要的一份力量,他們在這個社會上是有一個很重要的位置的,也正是當今我們人類社會最需要的一種力量,一種價值。我們的城市何時能明白到這種價值,何時能為此種價值,給予一個更適當的位置?