一九八九年,受到絕食學生的感召,每天低頭過生活的澳門人開始停下來,思索國家的未來。「五一九」講話翌日,九號風球的滂沱大雨中,超過二萬人走上街頭發出自己的吶喊,聲援持續個多月的北京學運,促請當權者聆聽學生反貪腐和民主改革的呼聲。狂風怒號,暴雨橫飛,大三巴牌坊的階梯上、大炮台的山邊,全是黑壓壓的人頭,民眾暫時放下昔日的歧見,不分左右,不分你我。一班年青人慷慨激昂走在遊行大隊的最前頭,大雨打濕他們的眼睛,卻無法澆熄他們改變國家未來的熾熱希望。他們年青,擁抱理想,毋懼風雨,勇敢邁出每一步,當時他們並沒有想到,短短幾個月後無情的打壓會驟然而至。

「六四」軍隊鎮壓,鄧小平「六九」講話再次將學運定性為暴亂之後,驚覺站錯隊的本地傳統左派陣營默默退下火線。在詭異而壓抑的政治氣氛下,東大學生關注北京學運小組、民主發展聯會籌委會繼續舉辦悼念活動。幾個月後,針對上述兩個高調爭取平反「六四」組織的暴力襲擊行動,令澳門頓時陷入一片白色恐怖之中。

形勢急轉直下,黑勢力製造的社會恐慌未消退,東大關注組受壓即時解散。緊接著教區牧民中心屬下的青年雜誌《活流》、街總青年中心的《清泉》、東大學生報三份重要的民間輿論先鋒,因種種原因先後停刊,令一度活躍的社會公共討論變回沉寂。聲援力量逐一倒下,堅持繼續發聲的民聯會眾人成為被圍剿的對象。

經濟封鎖是最有效的一著。以職業保障做威脅、甚至連當事人的配偶、直系家屬也成為被要脅的對象。為生活,不少志同道合的成員被迫退出。「有的人做銀行被『發配邊疆』要到珠海上班,有的人原來在澳門被調到路環。他們被警告,要為生計,我們非常理解他們的選擇,從無責怪的意思。當時民聯會連義工都找不到,既然他們無法站在台前,就由我和吳國昌來做吧。即使退出了,他們的精神仍在背後支持我們繼續走下去。」在青洲小學任教十多年的區錦新,自己也難逃被解僱的命運。

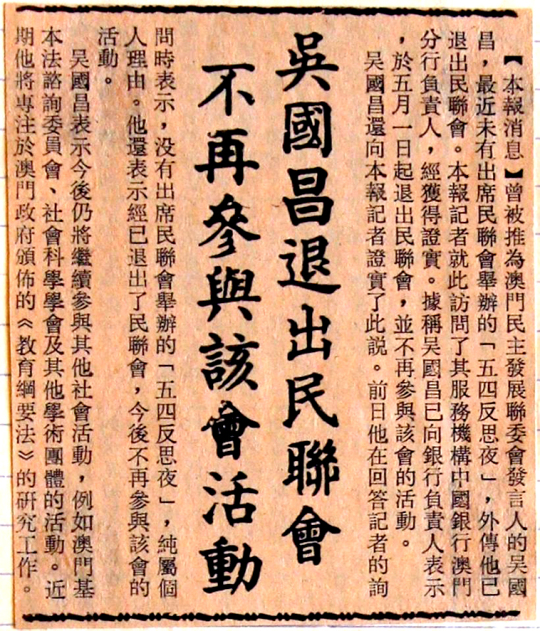

另一位領頭人物,民聯會發言人吳國昌當時仍是中銀經理,九○年五月一份故意安排的造謠報道,說核心人物吳國昌已離開民聯會,迫使他要在工作和民主路之間作出選擇,當時吳國昌的兒子只有一歲,「我問了太太意見,太太肯支持,我就去馬辭職。我沒有抗爭,其實當時抗爭也沒有用,當時的上司也作不了主,他只是受到上面的壓力。」總是不速不緩的語調,吳國昌總是出奇的淡然。

九○年代這一波打壓浪潮,有因為平反「六四」,也有抗議警方濫權而被清算。有人一夜失業,做生意的突然被斷供貨、收回舖位、凍結銀行戶口,幾乎同一時間發生。死硬派被趕盡殺絕,沒了生計,暴力威脅也是如影隨形,「當時有人被打到牙都掉了,報警、叫記者,根本沒人肯報道,警察當然是捉不到人。有人衝擊警局後,被迫到沒法再在澳門生存,流落異鄉。當時親北京力量已控制澳門社會,資本單一,大部分都是與中資有往來的機構,要趕絕一個人好容易,打壓咗都無得出聲。有的人最後妻離子散,要領取綜緩,甚至露宿街頭。我後來做了議員,但也保護不到這些朋友,沒能幫助他們太多⋯⋯」頃刻低頭沉默,有說不出的苦痛和無奈。

怕牽連家人,也因為不堪打擊,許多當事人都不想再提往事,這些白色恐怖的個案大多湮沒在時代之中 。

今年「光輝五月」,澳門新一代公民運動爆發,政府近期一連串針對「民間公投」和博彩工運的濫捕濫訴行動,令民間憂慮澳門的法治會否失守,白色恐怖會否再次重臨。吳國昌認為,沿用當年政治鬥爭式的打壓,對政府管治只會有反作用,「當時社會環境不一樣,大學教育未如今天普及,他們的方法好簡單,只要打咗你們幾個就無人再出聲,因為實在已經無其他人。現在高學歷人士已分散在不同階層,不像以往只有一小撮,即使你打擊了蘇嘉豪,只會打散民間力量,遍地開花。政治打壓只會製造機會讓更多人覺醒,變成被打壓者的光環,亦會將原本只是宣洩不滿、不是為飯碗的『快樂抗爭』,轉化成真正的抗爭。」

吳國昌分析,之前一波針對學術界的打壓只是維穩隊伍「捉錯用神」,目前最觸動當局神經線的是台港澳青年社運力量的互動和串聯。過去十多年,新澳門學社只集中在本地事務,爭取民主,但不抗共。但當原有的政治平衡被打破,面對的便會是新一輪打壓,不會再是快樂抗爭。一旦政治機器全面啟動,在澳門要趕絕少部分人仍然是輕易而舉,「外資集團在關鍵時刻為咗自己盤生意,未必會保住那一、兩個人」。在公民社會仍未完全成熟之前,如何與當權者抗衡,建立新的政治平衡,將考驗著新一代的社運力量。