路氹賭場的璀璨燈飾。

里米尼劇團(Rimini Protokoll)也曾來過澳門,他有為我們帶來過這樣的希望嗎?

當時里米尼劇團在澳門藝術節中做了一個帶著觀眾在城市四處集體移動的作品,任由耳機中的聲音導航。那個作品中所呈現的澳門,我還依稀記得:聲音帶我們去了很多被遺忘的角落,那是我們平時很少駐足停留,停下思索和看路人的地方;也有一些地方,會有一些特別的提醒,與歷史記憶或現實有關的,令人心裡一暖。但那樣的遊走,也可以發生在任何地方,因為很多城市,都會有這樣的被遺忘的角落,但足以提醒我們生活原來的樣貌。

有什麼地方、何種時刻、哪些事情的發生,會讓人們覺得「這是讓我引以自豪」的呢?

作為澳門人,我們有曾為什麼信念而感到是一個「共同體」嗎?

這是我一邊看里米尼劇團的《這不是個大使館》時,一邊圍繞思緒的問題。

有發生過什麼事情曾使我們產生強烈身分認同的需要嗎?有哪些日期、年份、事件,是我們想一直記住的?我們的記憶有任何共同與可滙聚之處嗎?有哪些歷史時刻、記憶,曾經形塑今天的我們?還是,根本沒有被別人知道是誰的需要?不作聲,不被注視地存在就好?我們唯一的共同,可能就是對安於沉默的認同?

澳門人長期喪失的社會參與權利,對社會決策的無權介入,猶如透明的存在,資訊的幼稚化與安逸化,人們的政治倦怠已非朝夕。讓我想起最近一位朋友說的:這些問題我們早已沒人在討論了。還有常聽到的一句是:你原以為的同溫層早已經不再同溫了。

如果此刻,有同樣一個討論「身分認同」——包括地方/國家認同、文化認同、政治認同及其相關的作品即將要排演,那會是敏感的嗎?可以上演嗎?朋友的回覆是,那當然可以上演,只是很可能會是完全不一樣的作品。不同背景人們那些關於認同的故事將會如何被詮釋,端看落入何人之手,如何被塑造。

在現今這個世代,在地球的某些地方,談及「認同」可以是一件相當危險的事。然而,在另一個語境之下,即使排除了人身安全的考量,談及「認同」仍然是一件不那麼容易的事,充滿著一些隱形卻又顯而易見、難以跨越的界線。

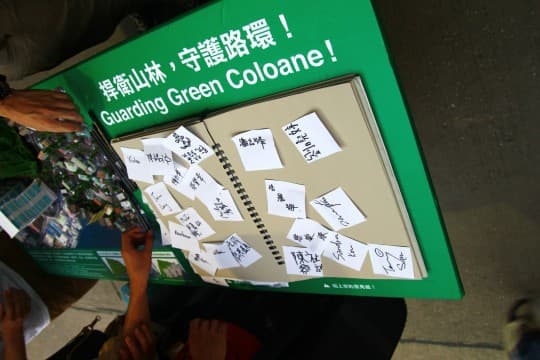

「守護路環」簽名行動。(資料相)

看完演出後的某天,突然收到一位久未聯絡的前輩傳來訊息,附上兩張相片,打開一看,竟然是N年前人們自發進行的「守護路環」行動。不想這樣說但卻是真的:這是可一不可再的回憶。澳門人,是會走出來的,是會發聲的。

最近又有自然生態保育的爭議發生了,即使現在已不可能有這些公共參與,改變的機會更是微乎其微,但仍然有人願意緊守崗位,繼續發聲與爭取,直至不能。

每一個體,每份工作背後都有一份道德責任,是這個,讓我們有所為有所不為。是這樣的認知,構成每一個體的認同。周保松曾在《我們的黃金時代》中寫道:「在歷史長河裡,我們每個人的力量都很微薄;但對每個個體來說,他的道德選擇和道德實踐,對他以及他生活的世界,卻有著無比重要的意義。我們意識到自己的微小與重要,努力活出人的尊嚴,也許就是我們應做之事。」

但有時,人們選擇不想知道這些。無法談及認同很可能是因為,認知本身已成障礙。