W指出,隨著城市發展,教育環境也隨之改變。(圖片來源:lugebeta@Unsplash)

W在澳門時曾是一位中學教師,在近十載教學生涯中有過成績感滿足,亦遇過阻滯感失落。然而,面對政策變化對教師帶來的限制,他漸感無所適從。而今他移居台北,轉而專攻廣東話文化教學與推廣,望可在國語使用者之中闢出一方屬於廣東話的領土。

從留學台灣、回澳工作到最後離澳,W所珍重的一直是記憶中的澳門。小城近年急遽變化每每感失落,他亦坦言選擇離開、與這座小城保持相當距離,反而能守護心中尚餘的懷念之情。

識講廣東話 未必識教

鑽研教學方法助推廣

多年來,W熱心於推廣粵語文化。約十年前,他在台灣讀大學時曾開設學生社團「廣東話社」。自2019年移居台灣後,他再嘗試「復社」,除推廣廣東話外也積極拓展教學資源,望教學相長。

他指出,廣東話教學師資培訓很重要,本來已熟悉廣東話的學生,當掌握教學技巧後可向外收學生。只要多了人學廣東話,就不擔心未來會失傳。學生對港澳文化、電影感興趣,同樣欣賞粵語文化。「(廣東話社)在台灣的大學社團之間也算是一個頗特別的存在,只此一家,當時沒有其他地方是教廣東話的。」

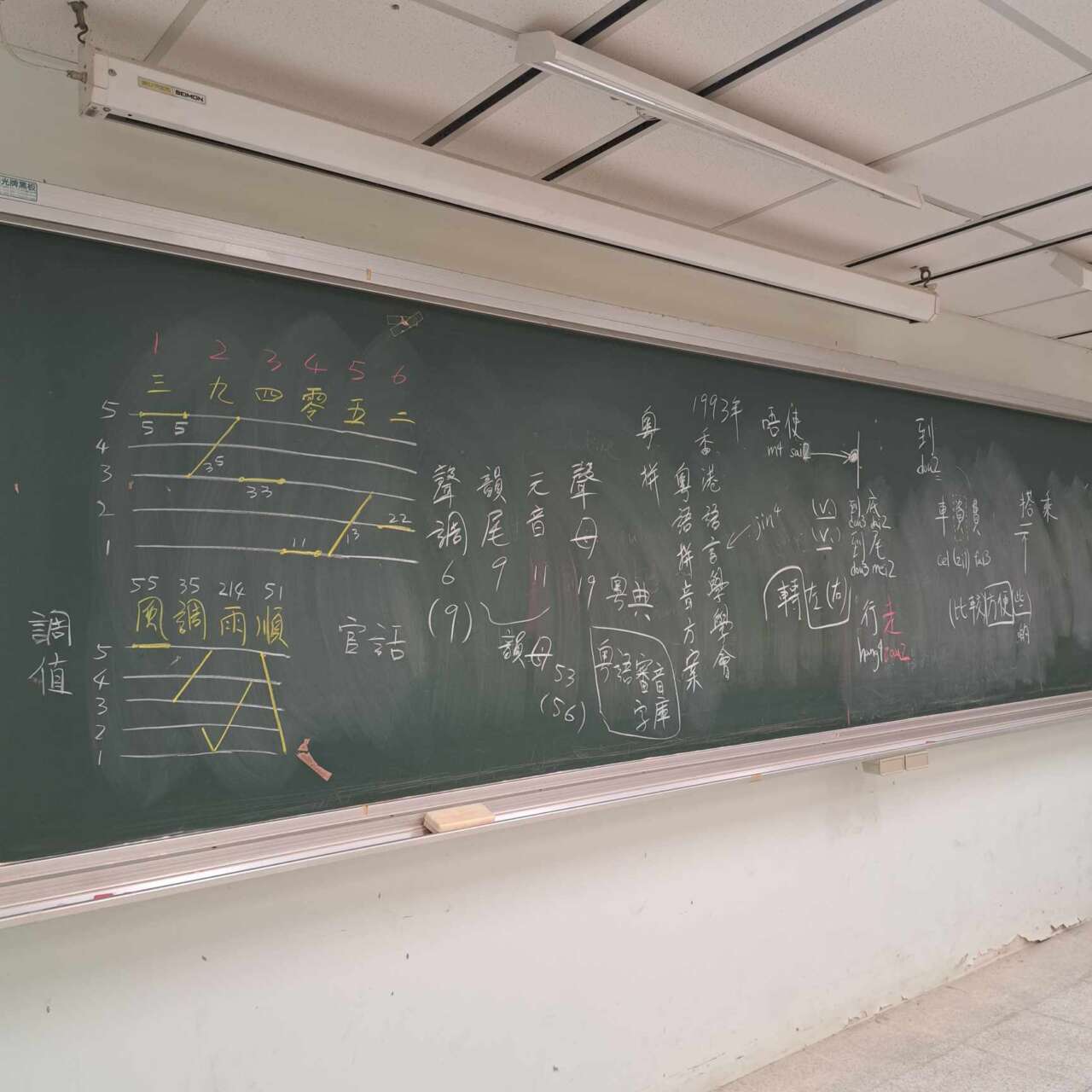

W身兼多職,包括開班授課廣東話、線上私教等。他就指,在台灣教授廣東話門檻低,只要教師懂粵拼、知道如何組織課程、經營課堂,就不難達成,但這難確保師資優良。同時亦希望自己的教學經驗可漸漸帶出行業規範,讓其他有意教學的人知道如何做。

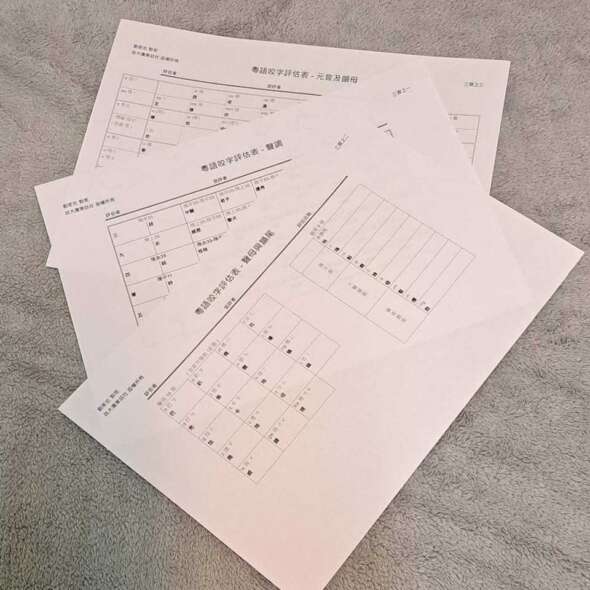

W的授課紀錄。(來源:受訪者提供)

除教授語法外,糾正學生的發音也非常重要,W亦會提供情境讓學生聯想用字。他舉例指,國語系統中聲母韻母都較廣東話少,只熟習國語/普通話的學生只能模仿發音,或會失真、發不出音,糾正他們就很重要。另外,提供情境如吵架、接電話、落單等,有機會讓學習者練習以廣東話即時表達情感及需求,同時累積詞彙。

廣東話特別之處在於單字已可簡潔地表達許多狀態。W舉例,形容手與物件的關係和動作,就有「擗」[劈]、「抌」、「掟」等等。又如「冚人一巴」,具畫面感之餘,甚至能描述心情、情景。反觀國語/普通話只能用一整個句子來表達同樣的資訊量。

「傳承」廣東話為教學最大理念

問到W重視廣東話的原因,他表示,廣東話某程度上保留了東亞現代化之前使用語言的實質面貌,特別處於中文體系內、但有別於國語/普通話的呈現方式,同時保留了很獨特、穩固的文化族群。

個人而言,W最希望是到老時仍能聽到年輕人講廣東話,達致「傳承」。即使一代人死去,但語言並不就此接連消失。

「長遠來說,或者一百年之後,我希望廣東話還有很大群人在說,它可以在一個社會、某個社區裡面存在著。大家在這個社區裡直接用廣東話溝通,很順暢地表達所有東西、做到各種各樣的事,互相理解,還可以表達很多其他語言不容易表達的事。」

- W為學員準備的廣東話教材。

曾在澳中學任教近十載

教師處境隨政策變動搖擺不定

對教學工作抱有熱誠的W曾在澳從事中學教師近十載。工作曾為他帶來成就感,惟亦漸見在澳任教所面臨的約束。教師工作福利不俗,生活模式亦相對規律,然而,隨著城市發展,教育環境也隨之改變,W漸感受到在學校裡已難適應。

W形容,以往學校裡圈子相對固定、改動較慢,有些事物仍延續較熟悉的模樣。W常與學生分享不少以前澳門見聞,以及自己對人生的見解。「對我來說,這些是令我留戀的部分,與資深教師交流亦可一窺舊時代澳門的輪廓。」

然而,近年教師環境因政策變動而不再穩定,例如某些教師被解僱後難再回到行業內,政策亦新增對教師任教資格的要求,例如要求大學畢業、專科專教等,某些原來跨科教的老師亦受到限制。

二十世紀末的澳門對W而言曾是個「很適合隱居」的地方。(圖片來源:Aden Lao @Unsplash)

強推愛國教育 部分老師所適從

另一方面,W亦認為,官方強推愛國教育也令部分老師無所適從,即使跟著教科書講都可能被投訴。官方安插內地教師到每間學校作監督,或限制老師授課內容不可偏離「主旋律」,先灌輸教師某些政治觀念,再從而影響學生,「這些都是政策需求。」

W續稱,「去到這個地步的時候就會知道,教育環境已經變得對教師很不公平,不要說是否友善,是一個很不公平的狀態。⋯⋯可以想像它(愛國教育)是一個有階段、逐步實現某個目標的過程,主要都是令到他們(學生)對五星旗有歸屬感,對內地政權有好感,他們期待做到這件事。即使做到最差都起碼是熟悉、甚至是一個『認命』的狀態,認為自己離開不了,只能夠接受他們的統治。」

W認為,正因此,政策對教師造成某程度上的壓迫。大部分教師成長於言論相對自由的環境,「對老師來說是認知失調的狀態。一方面是要跟從政策,一方面自己有一套想法。這一套想法和官員期待大家(教師)會有的想法是很不一致的。⋯⋯唯有就是自己想辦法去調適它,造成各種痛苦和壓力,更要交差。」

官方在推行政策的過程中,是否真正在做教育?還是做宣傳?教師在其中是否漸成為公務員般的角色?或將來與內地教師看齊、接軌,成為官僚體系一分子?「這是官方未來廿年會做的。」W坦言,並不希望澳門為了迎合其他地區的需求而急速現代化發展。除金錢以外,漸漸難在工作找到價值。

賭城青年對生涯感困惑

教師投注心力盼成為引路人

訪間期間,W亦分享對澳門的教育觀察。他認為,多年來遇到的學生大致分兩類。一類仍憧憬澳門賭業,畢業入賭場搵錢。「他們會問,阿Sir你讀這麼多書,賺的錢和賭場相比還是低一段,為什麼還要教書、叫我們讀這麼多書有什麼用?⋯⋯這個問題其實很難回答,很難想像在其他地方會遇到這樣的問題。」W唯有向學生說,若冀望未來升職加薪、建立自己專屬的東西,很可能需要更多知識、學歷。「但這些對一個十幾歲的年輕人來說,不是這麼容易接受。」

另一類學生則更重視自己活得快樂,有志於賭業以外,或離開澳門。「長遠來說,除非家境很好,否則大家都在各種困惑,應該要做什麼事、應該要怎樣去找未來的方向。」

W形容現時不少本澳年輕人「唔憂柴唔憂米」,在他們身上似乎看不到以往一輩人的焦慮。然而,教師要對學生職涯或人生規劃提供建議,就不能再套用過往的模式,教師亦感困惑。「相當不容易,因為我們的階級某程度上是低過這一群學生。」

學生關心政治嗎?W就指,新一代或會認為政治「唔關自己事」、「無所謂」,生活也是這樣過。學生的家人或與政府有千絲萬縷的關係,「他們(學生)甚至會認為,你上課講的東西和我在家裡聽的東西不同。」

W有感若繼續留在澳門,自己對城市的記憶將在每日生活變化中慢慢磨蝕。(圖片來源:Jet chen@Unsplash)

澳門曾擁抱各式自由、多元價值

惟舊日已逝

二十世紀末的澳門對W而言曾是個「很適合隱居」的地方。「澳門混亂過,也有很長時間擁有各式各樣的自由。不是說人家容許你做什麼,而是根本沒有人理你做些什麼。」他認為,當時沒有人阻止你,也不以鼓勵、引導你做些什麼,澳門曾有過最自由的狀態。「完全可以憑你個人有什麼希望做的事,或是個人興趣、真正的熱誠,來維持著你想做的事」。

當時W仍是小學生,感受到在澳門能接觸來自廣東省、香港的文化,而在教育或文化方面也隱約感受到來自台灣的影響。即使身處小城如澳門,仍能接觸到世界上的不同變化和話題——與香港雖近、仍保持一個海的距離;與內地相鄰但以口岸分隔兩地;又並非如台灣一般,因島國地理條件影響而形成封閉環境。可感受到澳門有其獨特之處。

「憑著小時這些記憶,在澳門可能形成一個獨特的觀察角度,比起香港人會多一個視角。從澳門出發去看某些事、面對某些變化時,會有自己特別的風格 。⋯⋯九十年代,人們想去闖天下會去香港或台灣,如果搵夠、想躲起來,可以用一個很低廉的生活成本在澳門(生活)。」

記憶是生活的基底

離開澳門後才能安心重返

W形容自己是個依賴回憶的人。十多年前已明顯感覺到熟悉的澳門正在逐漸消失,後來決定離澳。他指出,這並非因應某類政治或社會因素,而是有感若繼續留在澳門,自己對城市的記憶將在每日生活變化中慢慢磨蝕。若動身離開、保持一段距離,或可留存腦海中的情境。

人在台灣,W暫時計劃等澳門的變化穩定下來、或變到面目全非時,才再安心地重回舊地,當作一個陌生城市去重新認識。

事實上,另一個促使W離開的主因是澳門樓價過高,難在城內安身立命。「很難預期未來澳門在30年內都可以提供(你)一個很穩定的工作環境,你背不起那筆債(房貸)。假如你還了十年錢,忽然失業或工作環境不穩定、很動盪的狀態,怎樣繼續還錢?更不要說要說服另一個人與我一同生活,結婚、過下半輩子。」

異鄉人在台生活如何?他分享道,好處是可掌控對本地事務的參與度和距離。但在澳門難保持不被社會直接影響自己的日常生活。「(在澳門)沒有所謂保持距離這件事,它就是你的生活環境、甚至你的內心環境的一部分。」而變化直接影響人的內心世界,感到不適應。

台灣街道。(圖片來源:Markus Winkler@Unsplash)

W形容,台灣的變化相對較慢,「在(熟悉的)環境裡,過往我的很多記憶可以保留,找回那個地方就勾起記憶。我算是很幸運的,過往(在台)很多都是開心的記憶。」

當遇到挫折、困惑時,W在台會回到某個熟悉的地點、尋回那份過往的感覺,再穩定思緒、組織未來的路,他便感到重獲能力以面對難題。「人總會面對某些困惑或挫折,需要一些很穩固的基礎令我們站起來。對我來說,這些記憶可以作為這個基礎。」