《誰都不准通過!》( Isabel Minhós Martins、Bernardo P. Carvalho。黃鴻硯翻譯。字畝文化) 書的蝴蝶頁是人名字,當我們在說人民、受難者、動物、屠殺和被屠殺者,沒有誰可以被代表,誰都是溫暖血肉的人。(相片由來稿人提供)

書店在6月12日休市了,為什麼?答案可以非常簡化,例如只說「聲援香港」,但對我來說,不只是這樣。

香港發生了百萬人上街頭的反送中/《逃犯條例》的遊行,書店的小店員小讀者開始在問這件事情是什麼,所以大人就在想辦法,想我們是書店,要怎麼打開一個空間,讓小朋友、社會對話這件事情。所以商量出,不如星期三就罷市,大概就是讓出一個位置給自己,去思考、去和孩子討論這件事情。

從「康乃馨革命」開始

小孩好好去過小孩的生活,那是媽媽最希望的。

黑熊8歲。大概是今年「康乃馨紀念日」[1]之後,他陸陸續續開始想討論城市/家庭/學校等不同生活空間的制度,怎麼讓人能受到保障、獲得真正的自由。在康乃馨革命紀念日的前夕,書店收到日裔巴西作家—河野雅拉的作品《三球毛線,編織自由》我們聊起葡萄牙及其殖民地在「康乃馨」這段歷史裡的「日常生活」繪本故事的小朋友,在壓抑的政治氣氛中成長:「爸爸媽媽非常憂心,眉頭都皺了起來。他們時常對彼此的低語著我不太懂的詞語:『無知』『恐懼』『戰爭』『監獄』。」《三球毛線,編織自由》(小魯出版,沙永玲翻譯)繪本裡的孩子,有一日聽到的是「流放」,次日天未光,全家就離開了家鄉。

那陣子,澳門許多地方都有相關的展出,所以當時我給他的「功課」,其實就是一本筆記本,記錄一些澳門關於康乃馨革命的事情:

「問問身邊的公公婆婆,Dia da Liberdade(自由日),澳門發生什麼事情?」

「Dia da Liberdade之後,澳門發生什麼事情?」

「收集日常,小朋友會聽到,聽得懂或不太懂的『政治語言』。」

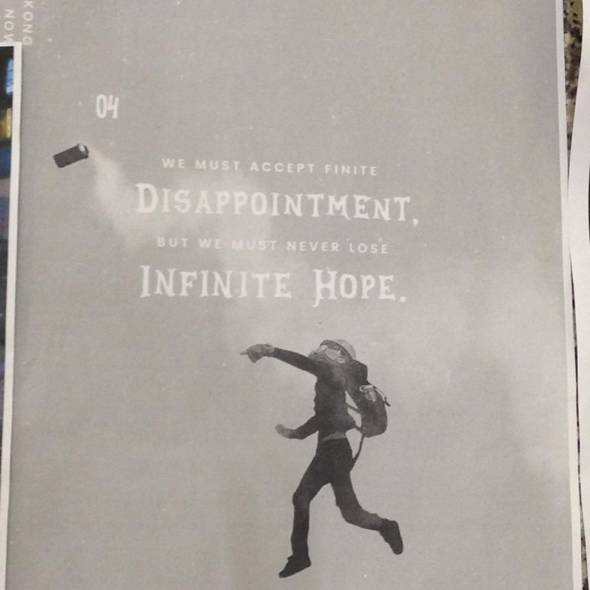

這孩子才不會給你寫什麼筆記本咧(他連手冊都爛半本去了),但是他就自己把Dia da Liberdade置換成其他的「紀念日」,五四、六四、諾曼第登陸……對照不同事件中,執政者的槍口是否對向人民(到「反送中」香港遊行當日清場行動開始,他說出「唔公平,警察咁多武器。D市民冇乜武器喎」我才發現他開始用這種方式去判別極權:誰是開槍一方,誰是持有權力、武器、資源的一方)。我們在葡文書店的櫥窗外,康乃馨革命的歷史相片前,或是在讀《誰都不准通過》(DAQUI NINGGUÉM PASSA 。字畝出版)時去問執法執槍人員如何在「人民」集體裡找到「家人」「朋友」的臉和名字,用這些屬於孩子的柔軟,質問爸爸媽媽,人性有沒有可能決定軍警在戰時、無法成為「公僕」的非常時期,轉向成為捍衛民眾的長牆。

政治語言的紀錄,小朋友記下「左派或右派」「國歌」「愛國」「極權」「流放」「貿易戰」,然後再變成問題來問我們。從「一定有誰是好人或壞人嗎」「示威者是壞人嗎」「警察是壞人嗎」,再來是「『激進的左派或保守的右派』會變成『保守的左派或激進的右派』嗎?」慢慢把紀錄轉移成對世界時事的關注,「什麼是貿易戰」「巴黎怎麼了」「香港怎麼了」。

小孩:未落雨,點解要擔遮?

最近的問題,大抵也是承接四月後的問題一直來的。

這些疑惑往往需要很多人一起來回應他。爸爸就從事件的開始(從香港女孩潘曉穎在台被殺害的案件)說起,回到制度本身去討論。我比較多從哲學對話來回應,例如:死刑興廢、生命是什麼、團體生活需要法律嗎?公平是什麼?法律制度制定的正義程序是什麼?書店其他家長,會幫忙在社會議題開始之前,帶孩子去認識生態議題與生物多樣性,帶他觀察氣候變化下,從自然到人類社會,誰在環境變化的最前線?巴黎?吐瓦魯?香港?中華白海豚?澳門細蟻?巴夭人?

小孩子的問題是非常天馬行空的。

「為什麼是香港,因為它是《奇異博士》裡三大聖殿之一嗎?」他不太知道自由貿易或股票市場,但知道每個城市都有她的個性,有需要被守護的全人價值,但那是什麼?會不會變?

「爸爸,未落雨,點解要擔遮?」雨傘是武器,還是民意最後的防線?

這一代可以得到的資訊非常多,我只擔心孩子的思維被單一價值的答案蒙蔽,停止自己去追求的動力。這個部分也是我時時檢視自己的地方,是否接受了利益的誘惑?是否成為他人的大數據?如果我有了既定的論點,它從哪裡來?是否帶有偏見?

歷史對孩子來說都是當下。

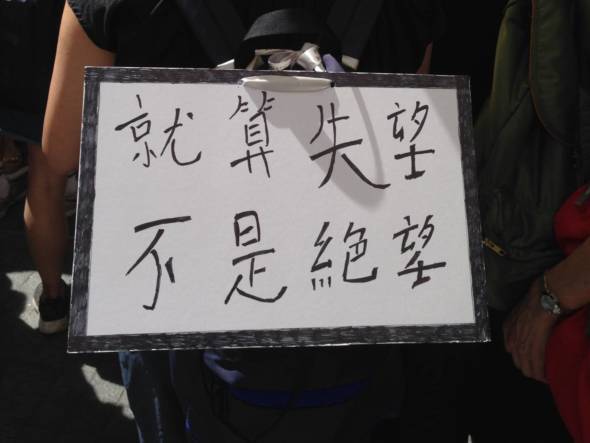

弟弟出生的時候,我在山頂醫院讀著《歲月的孩子:366個故事》(愛德華多.加萊亞諾Eduardo Galeano 南方家園),哥哥翻到世界不打小孩日,大笑著說每一個活下去的現在,都是從前不認識的人教我們的耶。每一個當下都是他未來。沒有絕對全知的成年人或絕對無知的兒童,看不到未來,緊抓權力的人,才是世代正義傾斜的原因吧。

「為什麼澳門的法律沒有死刑?」「移交去有死刑的地方可以嗎?」原來當小孩在問世界怎麼了,他其實想知道的是「我怎麼了」「我怎麼活」,想知道更多的是自己的家。當他問「澳門的法律為什麼沒有死刑」也想知道「法律會讓社會變得更好,還是更壞」,童年太短了,我們能做的就是讓他在澳門,認真做一回小孩,不想給他框架裡的、制式的答案。當我們展開一個城市不同時期的法律制度,怎麼能同時展開成人世界的狂喜或絶望?這畢竟是他深愛的家,怎麼能讓孩子活在這裡而恐懼失望?平日我會和小熊去走走墳場,和他去讀墓誌銘或詩句、去摸墓碑的不同石材,一起去找不同時代的、這個城市的住民留給我們的價值與訊息。

他說想畫出一本夏天的繪本,所以當日下午,朗讀了陳志勇《夏天的規則》。一個城市,在不同時期出現的法律、管理制度要留給下一代什麼,我有我的答案,他的他要自己去找。

[1] 編按:康乃馨革命,又稱「四二五革命」、「鮮花革命」,是葡萄牙首都里斯本1974年4月25日發生的一場政變,成功推翻了長達數十年的專制政權。期間雙方幾乎沒有發生大規模暴力衝突。一朵朵康乃馨被插在軍人的槍管中,「康乃馨革命」之名由此而來。為紀念此日,葡國將4月25日定為「自由日」。