馬些路在他的舊家,那是小時候長大的家,斗室裏滿滿是封了塵的書和紙,翻來翻去。書的分類總是無序無類,紙張也是一疊一疊,每張上下文都不能相通的。他在這些書堆裏找了大半天了。

電話響起。

「馬些路,你找到了嗎?媽說叫你找那個筆記本,找到快點來。」

「怎能找得到。老豆怎樣?」

「他剛剛被醫生插了管。」

「馬里奧,你怎麼搞的,他不是說簽了字說不插管嗎?你沒有給醫生?」

「先別激動,你冷靜一點,他還在清醒的時候,已經不知道那張聲明書放在那裏,他只是說有簽過但誰知道他最後有沒有簽?醫生依流程說危急一定要插管,我也沒辦法。現在他誰也認不得,嘴巴張張闔闔像金魚一樣,他死了醫生要負責,總之就是插了管,你去問爸啊。」

「你不是每天在醫院嗎?媽的。」

「即使我過去一年在醫院陪著也沒用,沒有就是沒有。媽讓你找那本筆記。快點找回來就是。拜拜。」

馬些路繼續面對整天下來,不停翻箱倒櫃,一地都是過去的舊物。

和父親拼的百獸王積木,忘了還回去圖書館那只好報失的《小白獅》漫畫,和父親去麥當勞吃兒童餐的玩具,都不停地勾起對父親的回憶。小時候很期待這些時光,這些和父親渡過的僅有的白天時光,晚上父親很少在家裡,看到地上一角那張二年級的課本,就想起,媽媽待在身邊做功課的情境。小時候,每一個晚上,爸爸都不在身邊。

吃完飯,媽媽碗也不洗,就將兄弟倆趕到浴室,小學二年級,晚上要幫不滿三歲的馬里奧洗澡。媽媽總是忙個不停,爸爸也常常不見人影。

爸爸最近在醫院失禁,人都認不到了。有沒有吃飯都會忘記,口裏一直咿咿呀呀,沒有人知道他在講甚麼。這些年,媽媽一直都在澳門,每天寫幾個字去投稿換錢,中午就去山頂醫院看爸爸。有一次爸爸嫌醫院的飯難吃,直接往媽媽臉上噴,弄得一地都是,媽媽默默地承受著。馬里奧本來可以離開澳門,去歐洲讀書,可是他不忍心媽媽一個人留在澳門照顧爸爸,還好他留在澳門,這幾年媽媽因盤骨退化,要坐輪椅了。他每天載媽媽去醫院,中午看病時間過後,媽媽都會在看到馬里奧時收起她的委屈,展露一絲笑容,他就成為媽媽的安慰劑,成為媽媽的唯一依靠。

馬些路一直叫弟弟請一個看護,這樣媽媽便可以休息一下,不會那麼痛苦。「馬里奧,你還記得看過卡夫卡的《變形記》嗎?爸爸其實就是那隻蟲,大家都累死了,你要認真考慮一下請個幫傭。」

「馬些路,你記得是甚麼時候看《變形記》的嗎?」

「忘了。」

「當年,爸爸每天都去醫院照顧忙裡忙外。我還在讀小學,是他讓媽媽給我們看《變形記》的,我還有好多字看不懂,你很快就看完了,給我講書中的內容。你還將自己捲在棉被裡面,扮那隻臭蟲。」

馬些路依稀記得有這種事,但這並不是重點,重點是他不忍心看著媽媽這樣每天累個半死地奔波。

其實馬些路只能回來一星期,他在國外還有工作。回來只是為了說服這對母子,請一個幫傭照顧在醫院的爸爸。因為他並不知道媽媽和弟弟能撐到甚麼時候。

整間屋子凌亂不堪,都是異味。爸爸晚年離開了媽媽和馬里奧,說要一個人過,初時沒有人相信,以為沒幾天就會回到馬里奧的家,就沒有人勸說他。起初他就一個人回去路環那個家,然後一個人留在那裡的時間越來越長,沒多久就說要過夜不回來,手機的即時通訊軟體找他也不應,他爸乾脆退出了所有群組。慢慢的,打電話他也不太接,有一晚,氣溫急降只有五度,電話怎麼打都不通,媽媽催促馬里奧說要回去看看他。誰知到了門口對面的鄰居正在拍門投訴,說裏面太吵了,媽媽打開門才發現。羊肉鍋在滾著,一地燒酒瓶,唱機放著音樂,旁邊還有一把琴,他一個人醉倒在書堆裏。患有心肌梗塞的他,只要猛烈的冷風一吹他便會猝死,這樣實在太危險,媽媽決定每天都給他送飯,好歹有人知道他每天的狀況。馬些路有幾次打電話去罵他,爸爸看到是馬些路打的馬上掛線,直至有一次,他突接接通了,很快的講了幾句︰「你去讀大學時我怎麼都找不到你,現在你就別找我了。」

自此就沒有與他直接交談過,以後他的消息,都是媽媽和馬里奧告訴馬些路的。

這樣奇怪性格的一個糟老頭,常常說唯一的任務是把兩兄弟養到大學畢業就結束。這些年馬些路總是忙他在鐵路公司的工作,沒日沒夜忙自己的事,也不知道他在幹甚麼。小時候他爸晚上就常常不回家,說是去看戲。作爹的倒好,像開車到站似的將媽媽和兄弟載到家門口,把大夥兒趕下車後,一個人開車往回走,剩下媽媽牽著大的,背著兩歲的弟弟回家。媽媽一句話都沒有,只有剛剛講話的馬里奧常常在問爸爸去了哪裏。後來慢慢的,他沒有去看戲,卻是一個人不知道去哪裏了,沒有深夜是不會回家的。兩兄弟都習慣了。到了馬些路上小學,才知道爸爸有參與過一些話劇演出。他拿著有他臉的簡介到處問,當爸的總笑笑一句都沒有多說。

翻開滿是灰塵的角落,好不容易,找到那媽口中說那一箱場刊,封塵已久,都是二十年前老頭演過的戲。那跟馬些路毫無關係,蟑螂都在箱子裏下蛋了,無甚好看。當中有一個資料夾,有一些打印的紙套得很整齊,有一本手工做的場刊,然後是一本筆記本。

媽媽叮囑馬些路,一定要找到這一本。

//…創作者選擇了一個他非常不熟悉的媒材,對他來說可說是大膽的突破。表演者雙腳牽著標的物,作日常的最為平凡的起居生活。在生活的點滴,我們看到創作者心靈的羈絆,卻又無可奈何地不能替他剪掉那兩根他揮之不去的,可以扯掉的線,雖然表演者動作十分生硬,但還是看到創作者的用心。創作者選擇了「長期照顧」這個很少有人選擇卻又是社會難以回避的議題,在人類生命越來越長,而生活自理能力卻又越來越低的社會,在社福機構沒有整合能力跟上社會需要的步伐,在澳門現狀,甚至可以說是殘缺不全的情況之下,我們每一個人都會成為照顧者,然後不知道幸或不幸,隨著年紀老去會成為被照顧者。這種糾結創作者用一位表演者去完成,雖然不成熟,卻是難得的演出議題。// ( Mark S.,列印紙,報紙報導)

馬些路兩個手肘支在膝蓋上,兩掌搓著自己的臉,深深的吸了一口氣。繼續翻著看。

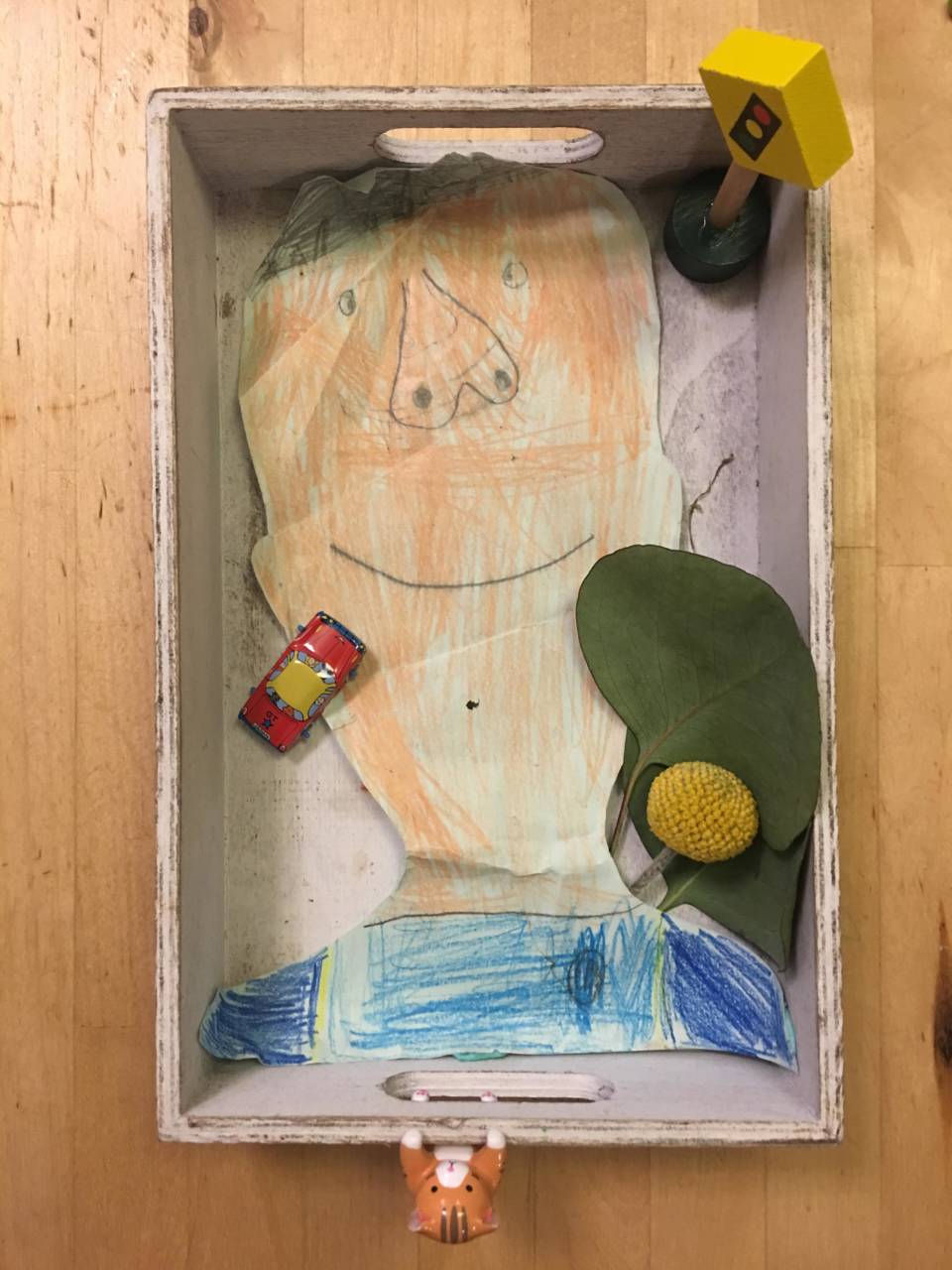

//創作者巧妙運用了《變形記》的內容,女演員的表演,體現了主角妹妹的心情對家人不可難以脫離的羈伴。…//(文昌,列印紙,報紙報導)看了兩行,馬些路不想再看這些平鋪直敘,一點都不好看的屁話,雖然他並沒有看過這個表演,平白敘述的文字並沒有刺激到他的想像,隨之而生的厭煩,反而使他對未看過的事物難以勾起聯想,如果不是與他爸有關他早就不看了。再翻了幾頁,有套住的場刊,場刊封面的照片很明顯就顯示出女演員的羈絆,咦,對了,是場刊。

馬些路小心翼翼地翻開,這是列印紙釘定的場刊,釘書釘已經生鏽,紙上的紅色淡化為橙色,黃色化為奶白,幾乎與陳舊的A4紙同色了,幾乎看不見了。

// 【創作的話】其實我對上一代或再上一代,是愧疚的。小時候,奶奶牽著我的手去逛街,給我洗澡和餵飯。可是在奶奶生命的最後幾年,已經有認知障礙,任何人也認不到,只認得老家的親人,迫不得已的情況下,只好將她安置回鄉下,僱人照顧她,我一直都為此而覺得慚愧。到我的姑媽,生命最後的日子她總是形單隻影,彼此思念卻是久久都未能相聚,如今已成遺憾。然而,當初在他們的病床前,並不是這樣想的,當下覺得想要逃離,但現在只剩下妄想,沒有勇氣。對日復一日的重覆照護是非常厭惡,加上工作的壓力,導致腦袋緊蹦思維混亂。當時並不知道要怎樣做。現在卻剩下無盡的後悔。// ( 一頁快要掉下來的內頁)

馬些路看著這些文字,想起他從來都不知道父親在他小時候做過甚麼,更遑論父親想過甚麼。他只記得,那年七歲,有一天他急著想回家,想先和老爸說,他想到一個絕世的點子,可能會在學校的操場挖到人類的歷史,但得先要有一個Association,他只是在小息討論這個組織如何組成,說到自己成了主席開始委任委員會成員,不知不覺便上課,老師進來開始講課都不知道,結果就被認為是上課不專心,被老師私下打電話向父親投訴。他記得當時,正想和老爸分享他人類史上最偉大的發現,想著如何開口,他爸就一個巴掌打過來。

「我並不知道你在學校幹甚麼,我也不想知道,老師告訴我你上課和同學說話,她說無論怎麼說你都沒辦法停止搗亂秩序,叫我好好管管你。你破壞了上課的規則,就應該受到懲罰,就這樣簡單,看你以後敢不敢。」

當晚,馬些路的屁股被他打到兩邊瘀青,原本心裡面正要給爸爸分享發現樂不可支的成果,瞬間變為羞愧,喜樂的苗頭變成羞恥灼熱的臉,只好一動不動,默然地站在爸面前,捱著他一下又一下掄起的藤條,屁股上的紅印化為忿怒。

當晚,媽些路的屁股和腿充血,腫了。他發誓,以後再也不會和眼前這個男人,訴說內心所想到的任何事情,即使一個標點符號,也不會跟他講。

絕不。