離開教職三年,有些片段依然會不斷湧現。最近一直想起那年一個大男孩,總是吊兒啷噹、邋遢大叔的樣子,成績不是太好,名次也在後段。有一天我忍不住在他座位旁假裝閑晃,對他說:「都高三了,你好歹也加把勁,澳門考大學很容易,用力一點點就行。」他笑瞇瞇對我說:「老師你不用擔心,我呀這幾年都在跟師傅學整車,整車的師傅也給了我建議,打算畢業後到台灣的YAMAHA學校再當一陣子學徒,真正到車場上去,多接觸實務工作了,有日可以跟著車隊在不同的賽道上為車手服務。」我當下轉頭紅了眼睛,一下詞窮,只不斷說:「啊,太棒了,真的好棒⋯⋯」我沒有辦法分析當下的心情,這位大叔又瞬間吊兒啷噹款出現(留班幾年,他的確是「大叔」了)。他就是老師們常私下評價的「世界仔」。粵語的「世界仔」是說青年八面玲瓏,甚至是有點世俗地,他們在還非常年幼的時刻,就承接下世界的所有世故與糟粕。在升學主義之下,老師們講起「世界仔」多少有些無奈與不屑。太可惜了,我以為「世界仔」是世界的孩子,他教我們年少的生命看到世界最初的樣子,那初心,成人往往已經失去了很久。

之後,無論在不在課堂教學現場,我都想問自己下個世代是什麼、教育又是什麼。無論我們對教育有多深的討論,最後執行出來的,卻依然充滿著世代差異。它的原因為何呢?是不是因為成人很難逃離自己童年被對待的方式,那種曾經投放到自己身上的眼光,依然在長大後自己的四周設立界線,很難令人往前。

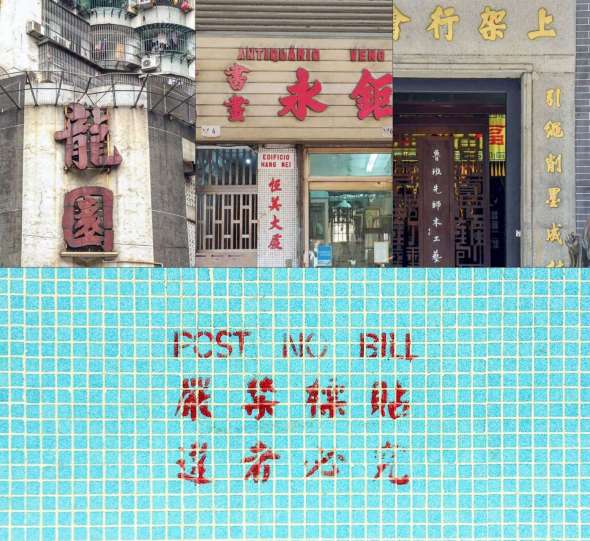

上一個世代的人,相信知識的傳授必定會在課堂發生,制式而有規則地進行著。他們相信知識階級的出現是必然的,成功的樣貌也是在階級頂端發生才是真切的。專業、菁英,掌控著知識是什麼的話語權,知識階級下的若有反抗就是種狡猾。知識是人類智慧安全的累積,它們最好由數字統計而成,不能是野性流動的樣貌,不應該也不可能會在街頭發生。

但實際上,課堂裡真正能傳授的,只有人類知識整體的百分之一(咦,有那麼多嗎),它不應該霸佔成長學習的整個過程。學科分割與課時安排,看似專業,卻幾乎否定了它是一個巨大整體的事實。施教者除了對自身學科之外,也很難跨領域去進行對話:那個對話應該是跨學科的、跨越時間,舊有的知識與下個世代所需要的全部技能並存。

究竟為什麼會變成這樣呢?我想這與工藝精神的失落有關係。

維倫多爾夫的維納斯 Willendorf Venus, 1468

最初的人類捏著泥土、創造器皿,也開創出人類的文明。「器」的使用不限制於日常生活,它同時也被寄予宗教信仰、時間,與他者建立關係的信物,是精神與物質結合之物。例如兩萬四千年前的雕塑「維倫多爾夫的維納斯」(Venus of Willendorf),它的外形同時是男性與女性的生殖器,在當時歐洲陸地上陸續被發現,因此被判斷有可能是最早結盟不同地區智人的信物,也因為它的生殖器外形,寄託對生命生殖的想像(有說是可用來放入女性陰道,作為刺激生育之用的說法),同時寄託了對下一個世代的時間概念。從最初之「器」的發明與寓意,到今日功利主義下「器」的詮釋,它的功能正在縮小,知識也同時被標籤。在校園裡,大家以為無用的學科往往創造出精緻的藝術品,寄託精神與靈性(數學看到宇宙、體育見到身體、藝術創造未來生活面貌、哲學成就思想文明),他們都是美的所在,被譽為有用的學科常能製造大量的商品。如此一來,工藝成品在工業化之下被標價而無人問津,大量的便宜貨物與膺品充斥。

從「維倫多爾夫的維納斯」到今天被標價之器,知識成為商品,我看到人類文明正在萎縮。

如果要走出困境的話,除了將要解放教學現場之外,還有一種學習關係應該可行,就是恢復「師徒制」的師生關係,它不是一種教育集權的概念,而是讓施教者在具高度的視野裡帶領,那個高度就是展現其「技的精湛」之處,讓受教者有方向可循。

在我中學時,學徒制出身,從事美髮專業的母親得到了認證的高中畢業證書,最初的師傅教給她的不只是技術,也包含了許多人生態度,那個與她無關的校園證書裡,這些都沒記錄。可惜在學徒制失落的爾後,台灣的體制教育也未能公平給予職業教育真正公平的評價。它的貽害甚至是滲透影響了我們在校園現場裡對知識的態度。

台灣「汗得學院」(網上圖片)

近年台灣因《實驗教育法》出台,讓在家教育(Homeschooling)以及各種非學校形態的教育現場變得可能,自學生也同時兼受公家教育資源的保障。各種另類學校相繼成立、華德福形態的自然學校、蒙特梭利學校、民主學校等不同的教育之聲不再是街頭邊緣的樣貌,而能有更具健全的規模,今年甚至有一所建築高中——汗得學社(http://www.hand.org.tw)出現,希冀以生態與未來世代對話,重拾工匠精神。更遑論共學與自學的家庭團隊,家長重新奪回在校園被「保管」得太久的教權。

我不知道當年那位「世界仔」去了哪裡,他是被澳門教育制度拋棄的人,但我確信我給他的影響,遠遠不如他給我的多。