「人在自己的土地上,不斷逃亡。」

父親高中畢業,便隨商船到海上工作。輪機、燃料,星空、海平線、龍捲風,漏油、海盜、逃。因為按耐不住對家庭的眷戀,水手最後上了岸。半百之後,回望鄉土,感嘆甚深:「年少時,以為只要努力,就能回家。沒想到做得越多,反而離家越遠……」我不懂。

負笈廣州,被黃河生養的師姊,傾訴自己童年時不堪的幸福的殘酷的溫柔的農村經驗。「妳會回家嗎? 」棉花被褥(來自北方,由她母親親手彈製)覆住我們,我以為必將獲得一個肯定的答案,未料她回:「不會。」師姐說,自己對於家的價值早就被打破,何況,村裡的莊稼也沒人做了。「能進城,就別留在村裡。這是學校教育我們的。」我不懂。

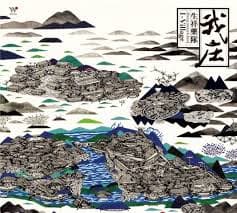

日前,在「邊度有音樂」聽到林生祥和鍾永豐說唱《我庄》,方知道現代化在我父輩身上放進多少荒謬。在說唱開始之前,永豐帶我們回鄉,「那可能是個在山邊,有田、有果、有山、有水圳的村莊。在現代化開始之前,這個村子自我飽滿。」村人和自然的關係友善,耕讀共存,敬天愛人。不知何處來人,以生產量以經濟利益界定,一刀劃開,文明和野蠻壁壘分明。「把人拖出村庄,第一步就是──教育。」

達悟人夏曼.藍波安,自幼在正規教育中打滾,滾出了個清華大學人類學碩士,返回蘭嶼卻被視作廢人,連女兒都無法理解,自己的父親為何不懂得射魚、造船和潛水。夏曼.藍波安用書寫,為自己搭建一艘「回庄」的船。

在甘南旅行,被廢除的寺院學校,數百尺外的公立小學,藏族的孩子在唱歌:「我們的祖國像花園,花園的花朵真鮮豔……」、「北京的金山上,光芒照四方,毛主席就像那──溫暖的太陽……」小學生仁倩卓瑪的妹妹低頭不語:「我妹妹害羞,因為不懂得說漢語。」語言和世界觀或許會帶我們到更遠的地方去,累積里程忙著靠攏的足跡,該怎麼回歸原生的鄉土價值?

活在城市裡,還能否聽得到你的土地在叫你?你還能聽到南音粵劇鑼鼓八音?歌仔戲高甲戲南北管?京戲崑曲越劇秦腔二人轉?我不知道祖輩的記憶在哪裡,母語技藝食譜還是宗教?我的信仰是此地。在逃亡裡,摔進城市斷裂處,認同鄉土,讓我更理解他者,而能緊緊握住彼此的手。

我庄

「林生祥《我庄》說唱會」-边度有音樂