遠處的鐵窗呈現著外面的夜雨,既黑暗又潮濕,而且,在春天時節,乍暖還寒。身處鐵牢之中,突然,牢門最下方的送飯小門「啪」一聲的打門,「哼」一聲,鐵碗快速無禮地放在地上,還來不及看一看那隻送飯的手的黑影,就「啪」一聲,小門再次關上。一碗有肉有飯的晚餐就放在我的面前。

這不是一個好兆頭。隔壁牢房的大哥,前晚也是吃了這樣的一頓晚餐,第二天早上,牠就被帶走,沒有回來了。聽其他關在牢房的大哥說,吃這頓飯!要嘛牠已被人領走,要嘛牠已上了天堂。我問牠們,天堂是什麼地方。粗野的笑聲四方八面襲來,說我連天堂都不知道!

「天堂!你可以說它是一個好地方,也可以說它是一個壞地方;可以說它存在,也可以說它是不存在!」一位不知關在哪一個牢房的大哥,玄之又玄地回答我的問題。之後,又是一連串無禮的笑聲。

「大哥!你也說得真虛無呢!」我不喜歡牠們這樣的嘲笑我。

「小弟!是虛無的咧!一去沒回頭咧!去過的,都沒有回來告訴我們是怎樣,那我們又可以告訴你什麼呢?」是另一位被關的大哥說,黑暗的空間令我不知牠在何方。

聽了牠們的說話,我的心有點慌。

「小弟,為何你會進來?你的主人呢?」有一位大哥打破了沉默。

「我的主人會來接我的!我只是暫住在這裡一下!她很快、很快便會來接我的了!」我急忙地回答。「大哥,那你呢?你的主人在哪裡?會來接你嗎?」

「哈哈!我的主人!他大概已回到他自己的家鄉了吧!」牠有點苦笑地說。「我是一頭出身在地盤的狗!都算幸運的,待過幾個地盤!哎!好景不常呀!我主人在一次不小心被抓,由於他是黑工,我是他的狗,也是黑狗!哈哈!也一同被抓啦!」

「是呀!對不起!提起你的傷心事…」

「沒關係!反正我知道自己活不長!而且!在這裡多好!定時定候有得吃!有得住!吃飽就睡!不用在外面捱餓抵冷!對不?」牠似有感觸地停頓了一會,再說。「那你呢?你的主人,是什麼樣的人?」

「她,她很美的,是一個女生,很愛粉紅色,以及玫瑰香味的香水,她穿著高跟鞋『咯咯咯』的聲音很好聽,她很愛我,每天都帶我去公園大小便,還將我打扮得全身粉紅色像小公主一樣!我呀,總是吸引周圍人注視的目光!」

「她那麼愛你,為什麼將你丟棄在這裡?」傳來一把大姐的聲音。

「沒有沒有!她沒有丟棄我!」我連忙解釋。縱然心中堅定,但…自關在這牢房,她…都沒有出現過,更不要如此堅定地說她會來接我回家…,這是個事實,難免心存懷疑,故…我的心裡,不時也會胡思亂想。「有可能…是他吧…」

「他,也是你的主人嗎?」大姐問。

「他,可以說是,我是用他的錢買回來的。但嚴格來說,他又不是,因為他從來沒有照顧我。不過,也時常跟我與她一起去公園玩!」回憶,被這個對話撩撥起來,縱然是一場一場不短的經歷,但這一切在剎那間於腦內翻轉,濃縮成只是一瞬間的事。

那時,我只是一隻剛出生不到一個月的小狗兒,在媽媽肚子旁溫暖地安睡。突然,手,幾隻不熟悉的手,在我睡夢中出現,將我與一些兄弟姐妹抱走,就將我們帶離媽媽身邊,媽媽雖然立即大吵大鬧,可是,有一個人已將媽媽牽著,彷彿,世事一切都太遲了,他們已決定了我的命運。我最後一眼張望著媽媽,看著媽媽的雙眼,逐漸遠到只看到牠的身體,是棕色與白色互相交錯的毛色。

抱著我的那隻手,屬於一個穿著黑色皮衣的男人,我第一次聞到媽媽以外的味道,是一種夾雜塵埃與皮革的味道。我用盡所有力氣掙扎,媽媽仍在狂吠。可是,都是徒勞無功,我已被鎖在一個冷冰冰的籠子裡,與其他兄弟姐妹一起,並跟他離開房子,閃進了車子。

車子載著我們到達一個人來人往市場,地上的濕漉漉與那些臭味的污水,跟我們所在的籠子咫尺相近。我瑟縮著。不久,她與他就在籠子前出現,指著說著很多人類的說話,又跟那帶走我的黑色皮衣男人說話。不一刻,籠子打開,冷冷的感覺令我完全沒有反抗能力,我被放在一個泥黃色的紙皮箱中,聽他們說什麼過海關時要怎樣要小心點。

「你的主人們應該很疼你,為什麼會…?」大姐繼續問。

「有可能,是因為…」

有一段日子,她與他不再時常出雙入對,他不再時常在她面前出現,她不再時常一通電話就找到他。

整個家,跟以往,不同了。他一出現,她就會問很多,總是沒完沒了的追問與逃避。於是,安靜,吵架,冷淡,混亂,打鬧,爭執,安靜,擁吻,離開,淚水,紅腫,消退。不斷重複又重複地上演。

想起這些事,實在不想提及。「大姐,總之是他了,他不太喜歡我!」我敷衍地說。

這天,陽光很大,刺眼的光芒使一切空氣有著透白的色彩。她牽著我,走到公園。他不在的日子,我們都有一段時間沒有到公園來,這是我最愛的公園,或許,也是他們最愛的公園,曾經的牽手及熱吻,都是在這裡發生的。

我們在公園,不停走呀走,走了幾個小時,不經不覺,已入黑了。她便牽我走到一旁,從手袋中拿出我最愛的牛肉罐頭及水,給我吃。

「對不起!我決定了,今次要狠下心,離開他!所以,關於他的一切,我都不想再見到!總之,對不起…笨笨…希望你有個新主人,繼續照顧你…Bye!」她對我說完,便一發不顧地走了。

我知道「Bye」的意思,每當他離家出門,他便會說上「Bye」,之後「啪」一聲,門就關上。

她已遠去,頭都沒回過。我想跑,卻不能,繩帶子一早已綁好了,連結著我的頸,以及發著微黃光線的街燈。我大叫,大叫,大叫。只看到她的背影遠去,越來越遠,淹沒在樹與影之中,消失不見。

我大叫,大叫,大叫。周圍人多了。有人害怕。有人打電話。有人指指點點。有人拿著一個網,網著我,拖著我,把我帶到這裡來。

這像是一件昨天發生的事,又彷彿是很久以前發生的事。日日夜夜都關在這籠裡,過了多久的時間,已是模糊不清了。

深夜,所有呼吸,都淹沒於黑暗之中。

突然,「咯」、「咯」、「咯」的鞋子碰著地板的聲音,吵醒了我與其他大哥大姐們,我們都不約而同地大叫。有個人粗暴地打開了我牢籠的鐵門。我以為是她,原來不是。來的是一個男人,沒有笑容,只有猙獰。他在我的頸上繫上了繩子,大力地拖著我向門口方向走,掙扎只會令我的頸項更痛,但我仍掙扎,仍大叫。

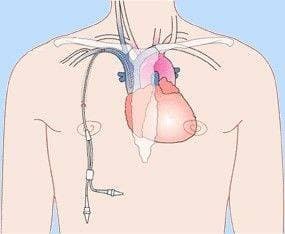

被拖到一個房間,被那個人及幾個穿著白袍的人,強行地抱到一個冷冰冰的鐵床上,他們大力並熟練地按著我,將數條皮帶子綁在我的身上、我的手腳上,此刻,我完全動彈不得。

其中一個穿著白袍的人面對著我,看著我的眼睛,說:「對不起了!希望你來生會過得好些!」聽完,便有一枝什麼尖銳的東西刺進我的大腿裡,很痛…很痛…我叫了一聲。我想再大叫,可是,身體像是不聽我使喚。慢慢,原本我那掙扎的身體,漸漸,失去了力量,失去了知覺,失去了氣息。

透白色美麗的光芒,看似滲透著一切,像無形的水,將我浮起。光,是如此溫暖,如此綻放,如此美麗,如此平靜。