我記得有一次我們在家吃午飯時,無綫新聞報道香港家長「反洗腦」大遊行。平時很少吃飯時發言的爺爺你隨口說:「不用說成是洗腦吧?哪有那麼容易洗腦?」家姐接著附和你說:「就是嘛!當香港人是儍的嗎?那些人日吵夜吵,樣樣都反對一餐,真煩!」我飯餸在口,呑不下,說不出。我就是那些人。

「話不能這樣說,教育是非常重要的事情,我們不能隨意讓政府加入我們知道是錯誤的東西。比如說 … …」語未畢,嫲嫲你就把我和諧掉了:「誰要湯?還有一點菜,誰要就快點 … … 近來的牛肉真貴 … …」當我嘗試提高聲線反和諧時,大家便作鳥獸散,留下的只是面前的剩菜。

家裏的茶餘飯後談話內容從來都像無綫劇集主題一樣,是「去政治」的。只有古裝劇、愛情劇、家族和商場的勾心鬥角,當前政治議題從不存在於我們的想象空間和私人領域。

所以唯有寫公開信給你們。

我想說的是,比如話日本的有問題教科書,把南京大屠殺淡化甚或置若罔聞,我們誰不感到震怒,譴責日本人「篡改歷史」?運用爺爺你或是你從東方澳日順手拿來的流行語,我們可以說:「幹嗎說成是篡改?哪有那麼容易篡改歷史?歷史是可以篡改的嗎?不要以為日本人是儍瓜。」

我們要求日本人將二戰罪行放在其國民教育的第一位,是因為我們知道,只有當一個民族知錯,它才能悔改;只有堅持記念受害者,時刻警惕自己,這個民族才不會重蹈覆轍,才有真正的新生。

你可能會問:「日本仔」的問題與我們的國民教育何干?原因很簡單,我們的「國」,即在一九四九年由中國共產黨成立的政權,對於過去六十多年以來犯下的罪行,從不認罪。即使一九八一年的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》,亦只是在自我歌功頌德的基調上對「前朝」(即毛澤東年代)作批判。你們生於建國前後,你們應該比我們更清楚五十年代的反右、大躍進,六七十年代的文革,「改革開放」後的滅胎政策,八九六四解放軍屠城等從未間斷過的國罪。六四時我只得十歲,談不上親身經歷;但即使我不太關心時事,自我懂事以來,我親耳所聞的,關於異見人士和其他弱勢社群,包括宗教人士和少數民族所受的迫害,已令我的記憶超負荷。我記得第一次感受到身為「中國人」的重負時,是閱讀廖亦武的《中國上訪村》一書。令我震撼的不只是受害者的悲慘,而是一個事實:我手上的不是一本書,而是求救字條 - 在長城縫隙中偷偷「攝」出來的求救字條。我們站在城牆的外面,風和日麗歌舞昇平,一桶一桶金由城內官商運到我們的賭場。你們曾教我:做人要飲水思源。因此,我不禁自問:金從何來?我只能得出一個結論:令求救者受害的政體亦是令我得益的政體。

你們反問:那一個國家沒有問題?執政黨亦不是沒有功勞的!我的回答:他國人錯而不能改,就讓他們自食其果吧!我國的錯是我們的,不要再遺禍後人了。也許我們也有幫助他國人治療國病的機會,但卻絕對不能以此為反對尋求自身療救的藉口。至於平衡功過的問題,只有受害者和仲裁者才有權作這樣的判斷,我們旁觀的只有作見證和支持受害人尋求正義的責任。

但是你想的對:把問題全歸咎於執政者,亦不符事實。親手建造豆腐渣工程的不是平民百姓嗎?參與製作黑心食品的不亦是普通人?正正就是這個原因,我們更不應引入以增強自我感覺良好為目標的國民教育,因為我們每一個人都可能是加害者。這樣的反思國民責任的教育應在不同的學科,如文史哲和宗教倫理,透過其獨有的求真標準和方法,予以審視和辯論,而不是獨立成「國教科」,以壞的工具來修壞的機器。

王陽明要求我們知行合一,我們不能要求鄰國做我們所知的而不要學我們所做的,或是要求我們的兒女、即你們的孫仔孫女口頭上要「愛國」,因為可以在國教科拿A,但切忌太認真,因為你和我都知道,在「維護國家安全法」下,任何人嘗試真正愛國、即愛人,都隨時可能成為「國家敵人」。

我們不是不知足、不是忘本、更不是愛亂。我們只是知道,即使我們這兩代人如何在家避談政治,亦無改下一代涉及政治的可能。趙連海不是志願投身搞政治的、釘子戶亦不是在買房子時便已知道會踏上上訪的不歸路。

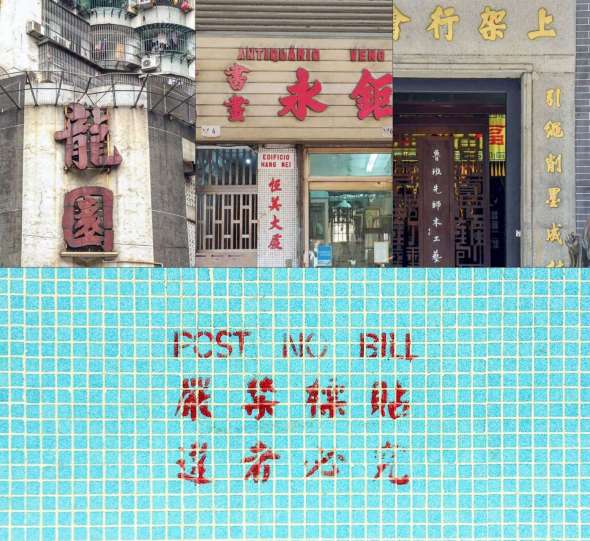

回歸前的國難我們能夠大致上倖免,不是因為你和我或澳門人「有本事」,而是殖民地的身份諷刺地成為了我們的防火牆。從事教育的我相信,在同樣的教育和社會環境下,我們亦可以同樣瘋狂。我和你們一樣都不希望「不幸」地成為「天安門母親」(或是「祐漢公園父親」)。但我更害怕成為加害者的父親,那管她是在中南海的策劃者或是在天安門的執行者,那管它是新文革或是東京大屠殺。特別是當我作為父親還有能力反抗有毒教育的時候。

倘若將來你們的孫塞問我:你們那代人在那些年做了些甚麼?我希望我的答案不會是:除了搵食,甚麼也沒有做。所以我上街反對廿三條立法。所以我執筆反對國民教育。

你們孫女的父親

鍾子祺